E' stato scritto

che il meridionalismo liberale non ha avuto vita facile negli ultimi

quarant'anni di storia italiana. Fino a un decennio fa, o poco meno,

la cultura marxista, largamente egemone, aveva negato ogni legittimità

a un meridionalismo di questo tipo. Il suo principale ispiratore,

infatti, non era Benedetto Croce? Ebbene, Croce aveva negato l'esistenza

stessa di una questione meridionale e, tessendo nella sua Storia d'Italia

l'apologia del modo in cui si era realizzata l'unità italiana,

si era precluso ogni possibilità di individuare le tare storiche

del Risorgimento: prima di tutto l'incapacità delle forze risorgimentali

di realizzare una rivoluzione agraria. Se la questione meridionale

era vecchia di secoli, il nuovo Stato unitario l'aveva però

non solo ereditata, ma - per così dire - suggellata, in quanto

aveva definitivamente omologato quella struttura economico-sociale

asfittica e immobile, basata sul latifondo, che era alla radice dell'arretratezza

meridionale. Perciò il meridionalismo liberale non possedeva

strumenti per affrontare in modo corretto e incisivo il tremendo problema

del Mezzogiorno. Questi strumenti si trovavano in parte in Gaetano

Salvemini, ma soprattutto in Antonio Gramsci. Solo la cultura di ispirazione

socialista e marxista poteva farsi carico di un'efficace e incisiva

battaglia meridionalista.

La parzialità (e unilateralità) di questo schema risultavano

già dal fatto che una delle riviste meridionaliste più

serie ed impegnate, Nord e Sud, fondata da Francesco Compagna nel

1954, era di ispirazione liberale. Intorno a questa rivista si raccoglieva

un gruppo di studiosi capaci di analisi puntuali e precise, di efficaci

proposte socio-economiche e politiche, capaci, in altre parole, di

dare un contributo di prim'ordine alla battaglia meridionalista. Segno

che la matrice liberale, dalla quale il gruppo di Nord e Sud rampollava,

non era quel "cane morto" che molti pretendevano fosse.

Quest'immagine di fecondità e di forza si ricava, fra l'altro,

dal volume di Laterza che raccoglie importanti saggi e articoli di

Compagna, tutti di argomento meridionalistico, dai quali emergono

la vasta cultura, la notevolissima capacità di analisi, la

profonda conoscenza della storia e della realtà meridionale

di uno dei maggiori uomini politici e intellettuali contemporanei.

In una prima parte, dedicata alle matrici ideali del meridionalismo

liberale. Compagna rende giustizia a Croce, smontando le principali

deformazioni di cui il filosofo napoletano è stato oggetto.

Croce non ha mai disconosciuto l'esistenza di una questione meridionale

(e in varie sedi egli ha sottolineato le benemerenze politiche acquistate

dai meridionalisti, con il loro impegno "a procurarsi una esatta

conoscenza della dura realtà; e a guardarla in volto con dolore,

ma con coraggio", come ebbe a scrivere una volta); e se ha polemizzato

spesso con i meridionalisti, ciò non è stato mai rispetto

ai problemi concreti che essi venivano proponendo nel dibattito politico

italiano, quello della riforma tributaria (Giustino Fortunato), come

quello delle tariffe doganali (Antonio De Viti De Marco), non meno

di quello più generale delle classi dirigenti (Guido Dorso).

La vigilanza di Croce si è esercitata piuttosto sistematicamente

nei confronti delle "illazioni arbitrarie" cui spesso i

meridionalisti finivano per abbandonarsi, con pregiudizio dei problemi

stessi che essi volevano risolvere: dal razzismo dei positivisti al

pessimismo in cui sfociava il determinismo naturalista di Giustino

Fortunato che, di sconforto in sconforto, poteva spingere al più

desolante disfattismo politico nei confronti degli ideali liberali;

fino allo schematismo astratto che derivava dalle formule come "conquista

regia" e "blocco industriale-agrario" di Gobetti e

di Dorso, e anche di Salvemini, formule non più diverse da

quelle di Oriani e di Missiroli; per non parlare poi dei miti politici

di destra e di sinistra, dal colonialismo borghese senza capitali

da investire alla rivoluzione contadina senza terra da distribuire.

Inoltre Croce ebbe il merito di sottolineare con forza che la questione

meridionale non avrebbe potuto essere affrontata in modo efficace

se non si fossero prima formate nello stesso Mezzogiorno nuove e robuste

classi dirigenti, culturali e politiche.

Un posto di rilievo nell'elaborazione del meridionalismo liberale

spetta a Giovanni Amendola, il quale, in un importante discorso pronunciato

nel 1920, disse che "questo problema del Mezzogiorno è

soprattutto, prima ancora di essere un problema giuridico riguardante

lo spezzettamento del latifondo, un problema di esistenza di impianti

sociali, e cioè strade, acqua, case, comunicazioni in genere,

tutto ciò che occorre per l'attivamento della vita sociale,

tutto quello senza cui è impossibile concepire lo sviluppo

di una civiltà moderna, di una cultura, di una moralità

moderna". Un problema di tale mole poteva essere affrontato naturalmente

solo dallo Stato: ecco perché la creazione dello Stato unitario,

lungi dal costituire l'omologazione dell'arretratezza meridionale,

costituiva invece la premessa essenziale per affrontarla e combatterla.

Ponendo con forza il problema delle infrastrutture dello sviluppo

economico e civile, e ponendo altresì il problema degli ingenti

mezzi necessari per realizzarle, e della concentrazione di questi

mezzi in un organo centrale, Amendola aveva elaborato il nocciolo

di un pensiero nuovo e diverso sia rispetto alle impostazioni libero-scambiste

di De Viti De Marco e di Fortunato, sia rispetto al problemismo salveminiano.

In altre parole, e Compagna lo riconobbe, Amendola aveva anticipato

le linee generali di quello che sarebbe stato nel secondo dopoguerra

l'intervento straordinario e aggiuntivo dello Stato per lo sviluppo

economico e civile del Mezzogiorno, al quale avrebbero poi dato un

contributo di idee uomini come La Malfa, Rossi Doria e Saraceno.

Nelle pagine di Compagna, il problema della pre-industrializzazione

del Mezzogiorno ha un rilievo fortissimo, nella convinzione che la

via per il riscatto di questa regione, o di questo continente, per

il suo trasferimento a livelli europei, è da cercare non solo

nella creazione (là dove la geografia lo consente) di un'agricoltura

moderna, ma anche e soprattutto dell'industrializzazione. Solo l'industrializzazione,

infatti, può far sorgere quei nuovi centri cittadini capaci,

in primo luogo, di decongestionare le grandi città gremite

di un sottoproletariato miserabile e di una piccola borghesia depressa;

e poi capaci di sviluppare un nuovo tessuto civile, una nuova mentalità,

nuove classi dirigenti, politiche e culturali.

Lungo questo cammino sono stati conseguiti indubbi successi, ma ci

sono state anche, come tutti sanno, grandi sconfitte. Compagna individuava

i motivi delle sconfitte nel fatto che "si è trascurato

e si continua a trascurare il problema dei quadri della politica meridionalista".

E che cosa è accaduto ai nostri giorni? Quale bilancio fare?

E' tempo di abolire la Cassa per il Mezzogiorno, si disse, e di creare

al suo posto un ente più moderno, più agile, che sia

in sintonia con i tempi, con i ritmi, con le esigenze del nuovo Mezzogiorno.

In realtà, la vecchia Cassa era ormai imprigionata in antiquate

strutture burocratiche, avvolta in pastoie procedurali vischiosissime.

Nel bene e nel male, il suo compito appariva a tutti esaurito. Quelli

in cui fu ideata e varata erano stati giorni di passione: fortemente

l'aveva voluta De Gasperi (il nome di "Cassa" era stato

suggerito da Menichella); e altrettanto fortemente era stata osteggiata

dalle forze di sinistra e dai gruppi laici, che la consideravano uno

strumento di trasformismo che avrebbe mortificato le forze creative

meridionali. L'obiettivo degasperiano non era avulso dalla realtà

politica e sociale del tempo. Di fronte ai contadini che reclamavano

il possesso della terra, quando questa "tremava" per le

occupazioni massicce del latifondo, nell'immediato dopoguerra, si

pensò a una riforma agraria che facesse calare la febbre, e

ad una serie di interventi straordinari che portasse sulle campagne

alcuni servizi essenziali che consentissero la sopravvivenza.

Si sa quel che poi accadde. Si frantumarono le periferie di alcuni

latifondi, prive comunque di acqua, di energia elettrica, persino

di vie di comunicazione. I contadini rimasero isolati, in un territorio

desolato e in non pochi casi persino ostile. Dotata di un capitale

quale mai era stato destinato al Sud, la Cassa intervenne nel campo

delle bonifiche e delle sistemazioni, con cantieri Via pioggia"

che, come si scrisse, divisero un sudario in mille brandelli. Inutili

le battaglie di chi avrebbe voluto comunicazioni, scuole professionali

e di formazione, trasporti, ritenendo superata l'ideologia della "terra

ai contadini" e destinata al fallimento l'economia agricola con

colture estensive. Nel giro di qualche anno, i poderi degli assegnatari

incominciarono ad essere abbandonati. I contadini presero il treno

ed emigrarono in massa. Dapprima nell'Italia del Nord, poi in Europa

occidentale. Furono colti di sorpresa tutti: Cassa, politici, economisti,

meridionalisti. In pieno boom economico, emigrava un meridionale ogni

minuto primo.

La Cassa si rifinanziò, aggiornandosi. Nacquero i progetti

per i poli e per le aree di sviluppo industriale; poi nacquero i "progetti

speciali" che riguardavano più regioni. Ma il grande decollo,

auspicato negli anni Cinquanta, non venne. Si riaccesero le polemiche,

del resto mai venute meno. Alla fine nacque il nuovo organismo: un

Dipartimento dal quale dipende un'Agenzia, che a sua volta è

collegata con una serie di enti e di sub-enti. Tutti alle prese con

i problemi del Mezzogiorno. E tutti gestiti secondo la logica della

spartizione politica, che ha creato un equilibrio così perfetto

da tradursi nella più perfetta inerzia operativa.

Alle regioni - e doveva essere questa la più cospicua novità

della nuova legge sul Mezzogiorno - erano affidati poteri straordinari:

dalla formulazione di programmi alla loro realizzazione. Ma poiché

le regioni non sono assolutamente in grado di assolvere a compiti

così impegnativi, ne è risultata una situazione catastrofica

e allarmante: su 2.500 progetti inviati dalle regioni meridionali

al Dipartimento, per un importo complessivo di 27.000 miliardi di

lire, "il venti per cento - causa le gravi carenze riscontrate

nella documentazione - non ha superato l'esame, e per il sessantacinque

per cento degli importi il giudizio è sospeso in attesa di

integrazioni nella documentazione".

Dove e come, dunque, spendere 120.000 miliardi di lire, spesa prevista

dalla nuova legge? Saranno favoriti gli infrastrutturalisti, sostenitori

della tesi che occorre prima ripulire e preparare il territorio meridionale,

creando poi le condizioni ottimali per un decollo economico integrato?

Oppure saranno privilegiati gli industrialisti, i quali non hanno

abbandonato l'idea di una massiccia e rapida industrializzazione?

Forse non prevarrà nessuna delle due parti. La tesi prevalente,

infatti, è che il fiume di miliardi deve ancora una volta essere

diviso in migliaia di piccoli ruscelli, che finiranno per placare

almeno in parte la fame di interventi pubblici dei titolari di collegi

elettorali. La storia non cambia.

In mancanza di ogni seria programmazione, le nuove iniziative tardano

a partire. E molte di quelle che partono non sempre giungono a destinazione.

Ogni anno - conferma l'istituto Tagliacarne - nascono nel nostro Paese

346.000 nuove imprese. Alcune vengono alla luce robuste e rigogliose,

soprattutto in vaste aree del Nord, in Toscana, nelle Marche e in

Emilia-Romagna.

Il tasso di mortalità infantile cresce, com'è ormai

tradizione, a mano a mano che si scende verso la Sicilia e le aree

dell'anemia mediterranea, con l'eccezione di qualche rara isola, riscontrabile

in Puglia e nelle fasce settentrionali dell'Abruzzo. Il giudizio degli

esperti è pressoché unanime: le nuove imprese nascono

e crescono male perché mancano i servizi essenziali, le telecomunicazioni,

l'energia, i trasporti, le scuole di formazione professionale. Problemi

noti già alcuni decenni fa.

La grande industria, in realtà, ha seguito con una certa distrazione

la difficile nascita della nuova legge sul Mezzogiorno. Ovviamente,

essa è interessatissima a cogliere tutti i vantaggi offerti

da quella legge e ad approfittare, come al solito, di ogni provvidenza,

incentivo, esenzione fiscale, offerti dal legislatore. In questo senso,

lo abbiamo rilevato da tempo, le leggi sul Mezzogiorno hanno praticamente

aiutato più il Nord che il Sud. Ma gli industriali italiani

hanno capito che in vista del 1993 la discesa verso il Sud è

indispensabile se si vogliono allontanare pericolosi concorrenti.

Così, quasi in sordina, la Fiat ha collocato nel Mezzogiorno

una trentina di impianti, che vanno dal settore automobilistico alla

componentistica, dalle telecomunicazioni all'ingegneria civile.

L'iniezione di uomini, di management e di tecnologia dal Nord verso

il Sud è stata in alcuni casi massiccia. In cifre, ad esempio,

la Fiat occupa nelle regioni meridionali cinquantamila persone - il

22 per cento del totale nazionale - con diciottomila addetti in Campania

e importanti teste di ponte a Termoli, a Cassino, in Salento e in

Sicilia. E ha avuto parecchi imitatori.

Vecchi e pigri clienti del Sud - la Pirelli e la Montedison - pensano

a massicci investimenti in settori strategici come le fibre di carbonio

e la trasmissione di energia. La fila è lunga. Antichi e nuovi

imprenditori, da De Benedetti a Ferrero, da Tanzi a Barilla, si apprestano

a varcare la linea del Garigliano.

Per la prima volta, dunque, stiamo forse assistendo all'avveramento

del miracolo invocato da tutti i meridionalisti? Non è così.

L'invocato indotto, l'intreccio tra i grandi poli industriali e le

piccole e medie imprese è ancora di là da venire. L'osmosi

tanto attesa non si è verificata.

Le sette grandi industrie italiane (Fiat, Pirelli, Barilla, Ferrero,

Montedison, Olivetti, Ferruzzi) che hanno investito molte migliaia

di miliardi nel Sud hanno dato occupazione a non più di ottantamila

persone. I dati sono agevolmente verificabili.

Ci si chiede: che fare? Questa situazione è immodificabile?

Per molti imprenditori lo è. Grandi industrie come la Fiat

o la Olivetti - si commenta - possono anche non preoccuparsi se nel

Mezzogiorno le infrastrutture sono inesistenti o inadeguate. Creeranno

servizi alternativi e troveranno poi il modo di rivalersi con lo Stato.

Ma come può un piccolo industriale investire a Sud quando una

lettera dalla Sicilia, dalla Calabria o dalla Basilicata può

impiegare anche venti giorni, quando lo stretto di Messina è

intasato per sei mesi all'anno, quando le merci per risalire la penisola

debbono viaggiare su ferrovie che sono fra le più arretrate

d'Europa, quando per ottenere l'allacciamento di un telex bisogna

far ricorso alla raccomandazione di un ministro?

I più sensibili avvertono: attenzione, se il Mezzogiorno non

ammodernerà al più presto le sue infrastrutture, l'Italia

perderà un'occasione storica. Ma non è stato già

detto e ripetuto fino alla schizofrenia? Mentre noi stiamo fermi,

i nostri partners europei si stanno aggiornando. Basti pensare che

quando sardi ultimato il passaggio sotto la Manica, un sistema integrato

di ferrovie ad altissima velocità collegherà Parigi,

Londra, Bruxelles, Amsterdam, Losanna, Berlino. Il rischio, a quel

punto, è che non riusciremo a tenere il passo con il Nord-Europa:

il Mezzogiorno sarà diviso definitivamente da un fossato incolmabile.

Questo compito, essenziale e prioritario, di ammodernare le regioni

meridionali deve essere assunto dallo Stato. E' lo Stato che deve

ricostruire quel circolo virtuoso che oggi manca all'economia meridionale

in settori strategici come l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni,

il turismo. I servizi sono vitali, lo aveva detto Manlio Rossi Doria

quarant'anni fa.

Tante idee, altrettanti buoni propositi. Ma c'è chi sostiene

che non sono i quattrini e i progetti che mancano, bensì la

buona amministrazione. Ci sono nel Mezzogiorno assetato decine di

dighe cominciate e non ultimate. Ci sono da decenni. Ci sarebbero,

secondo una denuncia recente, oltre 43 mila progetti in corso, tre

quarti dei quali avviati ma non condotti a termine. C'è un

patrimonio turistico e artistico negletto e saccheggiato, ma scarsamente

utilizzato come fonte di lavoro e di reddito. Dove sarebbe indispensabile

la presenza di uomini di scienza e di cultura, con capacità

ed esperienza, ci sono troppo spesso uomini lottizzati, prescelti

solo in virtù di uno schieramento politico. In questo senso,

soprattutto, occorre bonificare, materialmente e moralmente, il Mezzogiorno.

E' questo l'appello di molti meridionalisti. Intorno alle ingenti

risorse destinate al Sud - sostiene Giuseppe Galasso - si è

venuta a costituire una rete generale di valvassori e di valvassini,

una serie di incrostazioni di potere di gruppi e di gruppetti che

agiscono nei partiti. Secondo Galasso, Roma deve rinunciare alla logica

del piatto di lenticchie, al baratto tra l'assistenzialismo clientelistico

al Mezzogiorno e la ben più sostanziale protezione degli interessi

nel resto del Paese.

Si riapre così l'antica questione Nord-Sud la polemica che

a cavallo del secolo contrappose, nel momento più polemico

Gaetano Salvemini al "partito del malgoverno".

A proposito

di blocco del potere

Sfoltire gli

enti a sud

Giuseppe Galasso

A leggere le cronache

parlamentari, l'audizione dei responsabili degli enti collegati alla

politica per il Mezzogiorno presso la competente Commissione Bicamerale

non sembra offrire elementi di fondo davvero nuovi che possano servire

da criteri di un diverso orientamento in materia. Si sa che tra quei

vari enti alcuni appaiono meglio condotti di altri, qualcuno appare

addirittura in letargo, la maggior parte non riesce a trovare né

la via per soddisfare appieno alle esigenze a cui la legge li destina

né un sentiero diverso, suscettibile di essere percorso all'insegna

di un disegno fortemente caratterizzato. Non è nemmeno da vedere

in ciò tutto e soltanto un demerito dei responsabili di quegli

enti.

Fortemente incide su di essi la complessità delle procedure,

a cui esse debbono ottemperare. Si rivela appieno, in tali procedure,

la contraddizione di un versante cospicuo della politica per il Mezzogiorno.

Da un lato, essa è una politica che dovrebbe seguire criteri

estremamente dinamici e operativi, una linea di attiva e costante

iniziativa, gli obiettivi di un'azione duttile e creativa. Dall'altro

lato, deve inquadrarsi senza eccezioni nelle norme della procedura

amministrativa pubblica, a garanzia e tutela dell'impegno anche finanziario

che la parte pubblica si sostiene per il Sud. Le due esigenze dinamismo

economico dell'iniziativa e garantismo amministrativo dei modi di

realizzare l'iniziativa stessa sono, inoltre, potenziate nella loro

contrapposizione dal fatto che gli enti di cui parliamo non hanno

neppure una compiuta autonomia: debbono dar conto dei loro bilanci

e della loro gestione anche, diciamo così, in corso d'opera.

Detto questo, bisogna però dire anche altro. Non si può

tacere ad esempio che le amministrazioni degli enti di cui parliamo

sono luogo di convergenza di forti interessi politici e di partito,

e lo sono anche nel senso di costituire una specie di ufficio di collocamento

di quadri politici e di partito.

La professionalità specifica (amministrativa, imprenditoriale,

tecnica) è un elemento subordinato: può capitare che

vi sia, e allora tanto meglio (e, infatti, molte volte c'è),

ma può anche capitare che non vi sia, e un tale caso, per lo

meno altrettanto frequente, dovrebbe andar bene lo stesso: invece,

com'è naturale, non va bene affatto, e se ne vedono i risultati.

Questa - si dirà - non è un'osservazione che riguardi

solo gli enti meridionalistici, bensì l'intera gestione delle

nomine pubbliche in Italia, e purtroppo è vero. Ma si dovrà

riconoscere senza remore che, quando ciò accade in settori

specialistici e tecnico-professionali particolari, con fini così

caratterizzati come quelli dello sviluppo di una vasta area, le conseguenze

sono ancora peggiori. Né si può tacere l'impressione

di una accentuata dispersione dell'intervento a cui si mira attraverso

gli enti, e ciò a causa di un doppio inconveniente. Da un lato,

si è agito, consapevolmente o inconsapevolmente, come se l'intervento

straordinario dovesse avere in ogni suo aspetto tecnico e settoriale

una gestione diretta. In tal modo il valore di sollecitazione, di

incentivo, di cornice politico-amministrativa per l'induzione di un

processo di sviluppo ha visto attenuarsi progressivamente la sua capacità

di spinta (già tanto problematica per tanti altri motivi) e

ha portato a una bardatura pubblica tanto ingombrante quanto poco

efficace nel determinare la spinta voluta.

Dall'altro lato, pressoché per ogni aspetto o settore di interesse

di una politica dello sviluppo e di attuazione dell'intervento straordinario

nel Mezzogiorno, si è subito pensato a costituire una nuova

società o un nuovo ente, più o meno sub-collegato degli

enti originariamente previsti. Quasi che costituire una società

significasse soddisfare al bisogno economico-sociale che si credeva

di avere individuato, sempre che si trattasse di soddisfare a un tale

bisogno e non di servire a disegni di altra natura. Queste considerazioni

vanno al di là - come si vede - della fisionomia e della conduzione

dei singoli enti in questione. Esse sono mosse anche da una constatazione

tanto sgradevole quanto incontestabile: nel loro complesso, i risultati

degli enti in anni e anni di attività appaiono, a dir poco,

alquanto deludenti e, comunque, lontani da quel che si pensava dovessero

essere. La Fime è una delle meglio condotte, e, per di più,

anche nettamente attiva nel suo bilancio, con un vertice di sicuro

valore, vanta appena - quale banca d'affari - un complesso di partecipazioni

per una settantina di miliardi.Il Formez, con un vertice anch'esso

di sicura dignità, è ancora lontano dal diventare quel

motore

della formazione nel Mezzogiorno, che pure è nella sua aspirazione

di essere. Di altri casi non parliamo, e tanto meno parliamo di qualche

caso di amministrazione assai discussa.

Che concluderne? il ministro per il Mezzogiorno ha pubblicamente espresso

il suo intento di mettere ordine in questo settore. E' un intento

da approvare e da appoggiare senza riserve. Personalmente resto fermamente

convinto di una tesi altre volte sostenuta: che cioè è

necessario sfoltire le "selve" degli enti e sub-enti allignata

intorno alla politica per il Mezzogiorno.

Non si dovrebbe Faticare molto a riconoscere che quella "selva"

ha determinato ulteriori, grosse incrostazioni di questa politica.

Di questa politica si conviene ora di leggere uno degli aspetti più

negativi e paralizzanti nella interpretazione che una parte rilevante

della classe politico-amministrativa del Mezzogiorno ne ha operato

ai fini del suo potere in loco e a Roma. Si conviene ora di ravvisare

qui un nuovo "blocco di potere" da rimuovere, come altri

precedenti, se si vuole determinare una condizione in alto senso "politica",

indispensabile per lo sviluppo del Sud.

Gli enti in questione rientrano, di fatto, largamente nella "strategia

spontanea" del "blocco del potere", di cui si lamenta

la formazione. Una risposta adeguata - per quel che li riguarda -

può essere una loro riduzione a pochissimi" casi (la formazione,

l'assistenza il credito tipo banca d'affari), accompagnata da un forte

potenziamento della loro autonomia, professionalità, disponibilità

di risorse, con figurazione procedurale. E' un chiedere troppo?

Demografia

1991: anno zero

E poi Italia

meridionalizzata

Flavio Albini

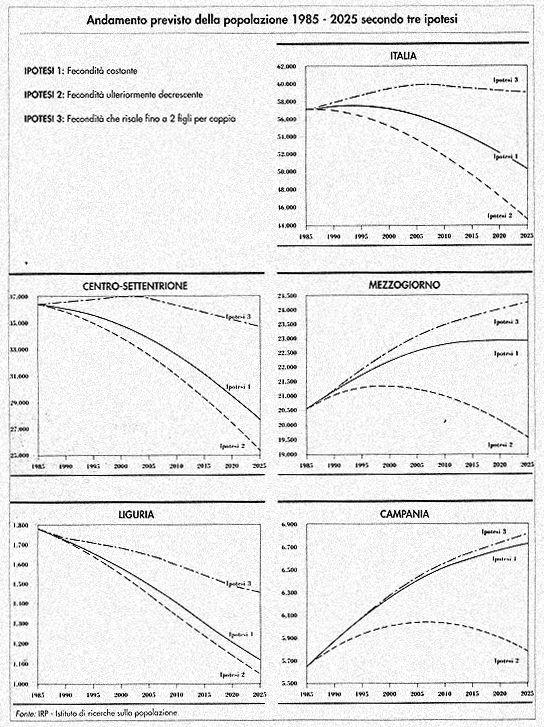

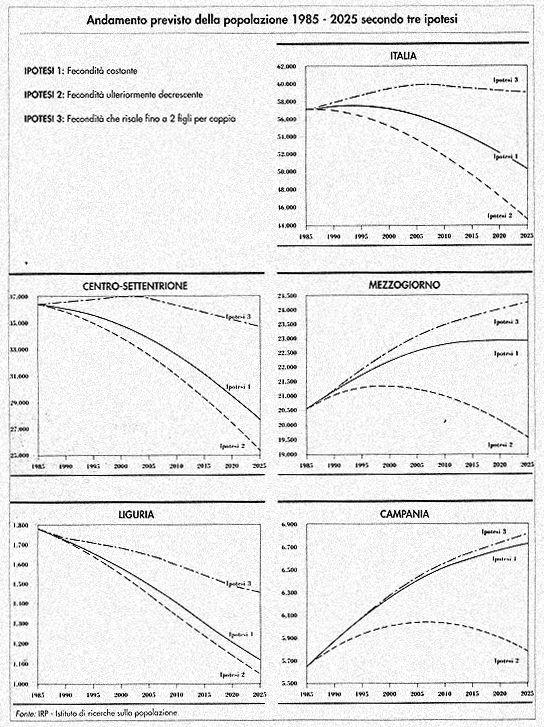

Sarà il

1991 l'anno zero dal punto di vista demografico per il nostro Paese

e fra trent'anni, cioè nel 2018, il numero degli italiani dovrebbe

diminuire di poco più di cinque milioni. Il calo interesserà

le aree del Centro-Nord, mentre quelle del Sud e dell'Italia insulare

avranno un aumento della popolazione. Questi sono soltanto alcuni

dei dati resi noti nelle proiezioni dell'Istituto centrale di Statistica

(Istat), appunto fino all'anno 2018.

La prima considerazione da fare è che per quell'epoca l'Italia

settentrionale sarà abitata soprattutto da persone anziane.

L'incremento demografico che riguarderà quattro regioni del

Sud (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) potrebbe riprodurre il

fenomeno dell'emigrazione del primo dopoguerra, spesso materia di

letteratura e di cinema, come nel film Rocco e i suoi fratelli.

L'eccedenza demografica del Mezzogiorno di quasi due milioni e mezzo

di persone, infatti, dovrebbe far rivivere l'esperienza dei "treni

della speranza", presumibilmente formati da carrozze confortevoli

e locomotori superveloci, e non più, come allora, da superate

vetture di terza classe, dai sedili di legno. Mentre le quattro regioni

ricordate aumenteranno la popolazione, altre tre (Molise, Basilicata

e Sardegna) dovrebbero mantenerla pressoché costante sui livelli

attuali.

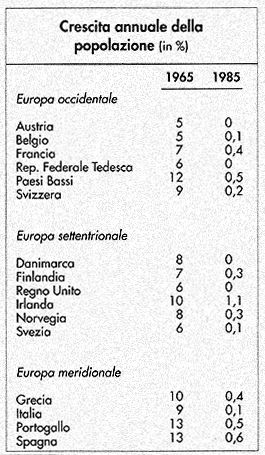

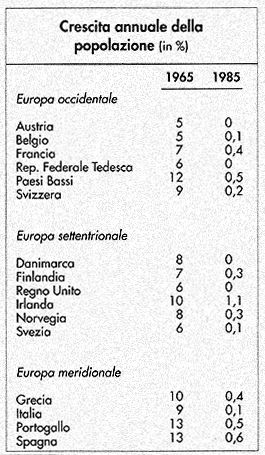

Allo stato, l'Italia è ai primissimi posti nella graduatoria

dei Paesi con il più basso indice di natalità, insieme

con la Danimarca, con la Repubblica Federale Tedesca e con l'Olanda.

Il processo di avvicinamento alla crescita zero, in effetti, incominciò

a partire dagli anni Settanta. Il piccolo boom dell'incremento demografico

si ebbe nel 1964, con un milione di nati. Natalità che, nello

scorso anno, è scesa di mezzo milione. La vera e propria caduta

ha interessato in modo preoccupante il periodo fra il 1978 e il 1986.

Una tendenza alla stabilizzazione comunque ha evitato fino a questo

momento un temuto punto zero. Il pericolo, però, non è

svanito, ma si è soltanto allontanato e, secondo l'Istat, dovrebbe

essere raggiunto nel 1991. Un incremento poco probabile ma non impossibile

della natività servirebbe soltanto a ritardare l'evento fino

al 1997.

L'Istat, per questo, ha indicato due prospettive. La prima si colloca

nell'ipotesi che prosegua l'attuale andamento con una natalità

decrescente: in questo caso, alla fine del secolo, gli italiani saranno

56 milioni e 900 mila rispetto ai 57 milioni e 400 mila di oggi. La

seconda prospettiva considera invece un arresto del fenomeno e, in

questo caso, la crescita zero cadrebbe sei anni più tardi,

cioè nel 1997. In tutti e due i casi, però, la diminuzione

della popolazione toccherebbe nel 2018, le cifre già indicate.

Le considerazioni sono numerose e non è possibile elencarle

tutte. Sul sistema previdenziale, ad esempio, graveranno ulteriori

oneri. Il rapporto tra anziani e lavoratori attivi, che attualmente

è del 20 per cento, dovrebbe salire di quindici punti. Un altro

aspetto che non può essere ignorato è che accorreranno

meno scuole (questa, del resto, è giù una realtà,

visto che proprio all'inizio dell'anno scolastico 1988, fatte le debite

eccezioni, in alcuni casi particolari, come le scuole superiori, le

iscrizioni alle elementari sono diminuite, le aule e gli insegnanti

sono in soprannumero) e, al contrario, serviranno più ospedali

per malati cronici e case di riposo per anziani. Secondo le cifre

dell'Istat, infatti, nel 2018 il numero degli ultra-sessantacinquenni

dovrebbe essere più del doppio di quelli minori di quattordici

anni.

Come si è accennato, la situazione varierà da regione

a regione. Per cui è interessante esaminare le previsioni Istat

più in particolare. Ecco un quadro sintetico delle previsioni

al 2018.

Piemonte: dai

quattro milioni e 600 mila di oggi a tre milioni e mezzo;

Liguria: da un milione e 750 mila a un milione e 250 mila;

Lombardia: da otto milioni e 800 mila a sette milioni e 600 mila;

Trentino-Alto Adige: da 870 mila a 820 mila (in questo caso, la diminuzione

della popolazione riguarda soprattutto la popolazione di lingua italiana,

meno prolifica dei sud-tirolesi);

Veneto: da quattro milioni e 300 mila a tre milioni e 800 mila;

Friuli-Venezia Giulia: da un milione e 200 mila a 900 mila;

Emilia-Romagna: da tre milioni e 900 mila a due milioni e 950 mila;

Toscana: da tre milioni e 500 mila a due milioni e 800 mila;

Umbria: da 800 mila a 660 mila;

Lazio: da cinque milioni e 100 mila a quattro milioni e 800 mila

Abruzzo: da un milione e 300 mila a un milione e 150 mila;

Molise: praticamente costante sui livelli attuali, ma con popolazione

un poco invecchiata;

Campania: da cinque milioni e 600 mila a sei milioni e 700 mila

Puglia: da quattro milioni a quattro milioni e 500 mila;

Basilicata: costante sui livelli attuali;

Calabria: da due milioni e 200 mila a due milioni e 400 mila;

Sicilia: da cinque milioni a cinque milioni e 600 mila;

Sardegna: costante sui livelli attuali.

Dunque, diventiamo

sempre di più un Paese di anziani, e, relativamente, di meridionali.

E' stato già detto che il futuro dovrà prevedere meno

scuole e più ospedali e case di riposo. E' anche probabile

che nella caduta di interesse per le ideologie rivoluzionarie e nel

consolidamento di una mentalità conservatrice questo invecchiamento

giochi la sua parte. Basti pensare che nel 2018 più della metà

della popolazione sarà ultra-quarantacinquenne, mentre nel

1951 coloro i quali avevano superato questa età erano poco

più di un quarto di tutti gli italiani. Nell'arco di una generazione

o poco più, dunque, il nostro Paese ha completamente cambiato

fisionomia. E' ormai piena memoria storica la "grande proletaria"

attiva ancora all'epoca immediatamente successiva alla seconda guerra

mondiale.

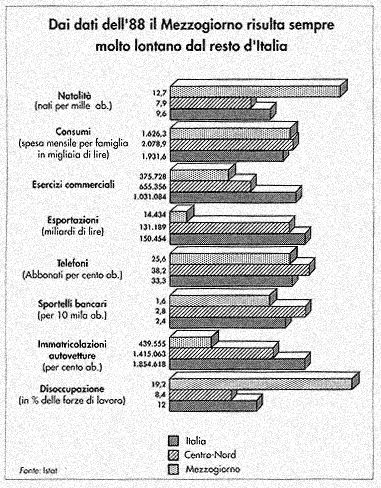

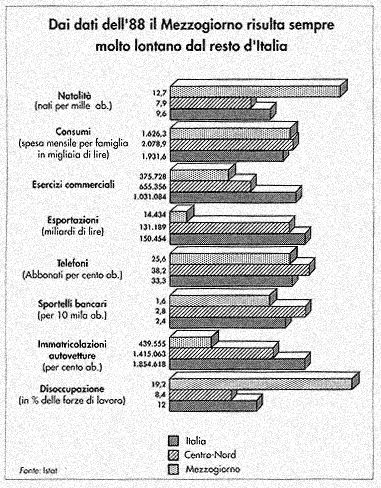

E anche all'interno stiamo vivendo grandi cambiamenti. L'area "padana"

vanta oggi un primato mondiale nel decremento demografico con l'Emilia-Romagna,

prima assoluta nella classifica della minore prolificità. Al

contrario, due regioni del Mezzogiorno, la Campania e la Puglia, continuano

a mantenere il primato europeo di prolificità. Due Italie,

ancora e sempre, con comportamenti (e, ovviamente, è da presumere

con redditi) che continueranno ad essere molto diversi. In ultima

analisi, nel complesso delle varie regioni italiane, nel Centro-Nord

ci saranno più di tre persone anziane per ogni ragazzo, mentre

nel Mezzogiorno continentale e insulare il rapporto sarà quasi

di parità. L'identikit può essere questo: il futuro

riguarderà un Paese con un'opulenta, egoista e sviluppata nazione

post-industriale, frammista in modo bizzarro con un'altra, povera

e senza dubbio più vitale.