Un'analisi

critica delle politiche economiche attuate in Italia dal dopoguerra

ad oggi, una valutazione del quadro economico internazionale e alcune

proposte d'intervento in materia di politica monetaria, fiscale, dei

redditi e del bilancio pubblico sono il cuore di un libro, "L'Italia

al bivio: ristagno o sviluppo", voluto da Vito Laterza e scritto

dall'ex ministro del Bilancio, La Malfa, e da due ex segretari generali

della programmazione economica, Savona e Grilli.

Centrato su un'analisi tecnico-economica dei problemi, che però

non perde mai di vista lo scenario politico e il contesto sociale, il

volume è un atto di fede nella possibilità, per questo

nostro paese, di trovare una via d'uscita dalla crisi sul terreno degli

interventi di politica economica: gli autori denunciano gli eccessi

di assistenzialismo, il ruolo perverso della spesa pubblica; mostrano

diffidenza rispetto alla politica industriale nel suo complesso e a

strumenti come il credito agevolato. Ma appaiono convinti che una manovra

dal lato degli investimenti è comunque necessaria.

Ma quali sono, per gli autori, i più rilevanti problemi di oggi?

La posizione di partenza dell'Italia, rispetto a quella dei maggiori

paesi industrializzati, scrivono, è molto più fortemente

squilibrata e perciò più debole. Ciò si evince

chiaramente dall'esame comparato delle condizioni di produzione, della

dinamica della produttività, dell'efficienza degli investimenti.

Si ritrovano sintomi altrettanto chiari nella dinamica dei prezzi e

negli squilibri tra entrate fiscali e spese pubbliche, tanto in termini

di flussi che in termini di stock di debito, ed infine nelle condizioni

di aggravata e prolungata crisi in cui versa l'amministrazione dello

Stato.

Tutto ciò sovrappone alle ben note caratteristiche della struttura

della produzione industriale, e quindi dell'export, che rendono il nostro

paese, specializzato in produzioni di beni a contenuto tecnologico relativamente

basso, più esposto alla concorrenza derivante dai paesi in via

di industrializzazione.

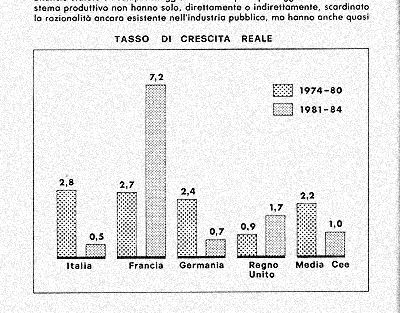

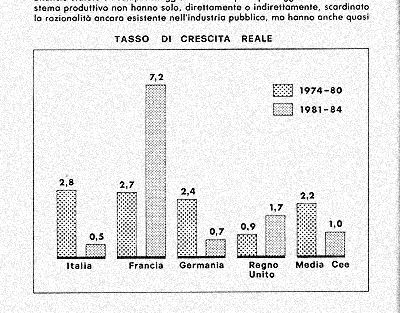

In termini di crescita della produzione, l'Italia sta perdendo il passo

anche nei confronti dell'Europa comunitaria, la cui crescita è

a sua volta diventata molto più lento di quella del Giappone

e degli Stati Uniti. Questo rallentamento nei ritmi di crescita dell'economia

italiano, che dalla metà degli anni Sessanta era rimasta in linea

con quella dei paesi della Comunità economica europeo, è

fenomeno abbastanza recente, ma riflette dati i cui effetti hanno radici

lontane nel tempo.

La crescita del prodotto reale italiano negli anni Ottanta non è

stata, infatti, solo minore (di circa la metà) di quella dei

paesi della Cee, per non parlare del Giappone e degli Stati Uniti, ma

è stata anche caratterizzata da un forte colo dì produttività.

Il modesto aumento medio annuo del prodotto interno lordo è infatti

avvenuto attraverso la crescita della forza-lavoro impiegato, la cui

produttività non è praticamente più cresciuta.

Il settore pubblico ha inciso non poco su questi risultati negativi.

Per quanto riguarda specificatamente l'industria, gli autori rilevano

che le ristrutturazioni e gli ammodernamenti tecnologici di processo

avvenuti dal 1976 in poi, e con ancora maggior forza durante gli anni

Ottanta, non hanno che minimamente contribuito a cambiare le caratteristiche

di base dell'industria italiana. Pur non cristallizzato in termini di

processi di produzione, il settore industriale è rimasto fortemente

sbilanciato verso produzioni di tipo tradizionale, in termini di caratteristiche

finali del prodotto. Le quote di produzione di settori come il tessile,

l'abbigliamento, i prodotti minerali non metalliferi, la chimica, sul

totale della produzione manifatturiera sono nettamente più elevate

in Italia che nel resto dei paesi industrializzati.

Altro elemento di debolezza per il nostro paese è il basso livello

di efficienza degli investimenti, che sono anche diminuiti come entità.

Perché?

Il calo degli investimenti rispetto al Prodotto interno lordo (Pii)

registrato dal 1973 in poi è legato al peggioramento delle cosiddette

ragioni di scambio: le impennate del prezzo del petrolio e delle altre

materie prime ci hanno imposto di esportare una quota maggiore del prodotto

interno. Ma i consumi interni - notani gli autori - sono rimasti pressoché

stazionari: quindi, l'aggiustamento è avvenuto sul fronte degli

investimenti. Il calo della loro efficienza è poi legato alla

crescita della quota di quelli pubblici e alla progressiva dequalificazione

della spesa pubblica in conto capitale.

La spesa pubblica, inoltre, ha avuto effetti negativi che vanno al di

là dell'immediata percezione dei dati puramente economici.

Sostengono gli autori: la parte meno apparente degli effetti negativi

degli squilibri di finanza pubblica di notevole entità e persistenza

nel tempo è che, se finanziati attraverso l'assorbimento diretto

di risparmio privato, essi tendono gradualmente a ridurre il potenziale

d'offerta del sistema economico, ritardandone in questo modo la crescita.

Questa è la situazione dell'Italia.

La riduzione progressiva della quota di risorse che viene destinata

al mantenimento e all'allargamento dello stock di capitale, ossia l'effetto

d'offerta, è quello più nascosto e più diluito

nel tempo, e per questo è anche quello più pericoloso.

L'evidenza empirica disponibile ne conferma l'esistenza e l'entità

notevole nel caso italiano. Dal 1966 al 1978, il deficit pubblico avrebbe

determinato, secondo le stime disponibili, una riduzione cumulata della

capacità produttiva del sistema industriale di almeno il venti

per cento. Che è come dire: in media, dal 1966 al 1984, il deficit

pubblico ha con tutta probabilità distrutto 1,5 punti percentuali

di crescita della capacità produttiva l'anno.

Un circolo

virtuoso per gli anni Novanta

Per venir fuori dalla crisi e per imboccare la strada che va verso

la piena occupazione, sono necessarie politiche interne rispettose

delle regole del gioco internazionale. Il riferimento non è

solo al vincolo della bilancia dei pagamenti, ma anche al mantenimento

di condizioni "di efficienza e di innovatività dell'economia

sugli standard dei nostri principali concorrenti". Servono quindi

adeguati comportamenti delle autorità di governo, delle imprese,

delle famiglie e delle forze sociali organizzate. Un punto essenziale

è quello del ritorno a processi di accumulazione.

Condizione necessaria per far ciò, sottolineano gli autori,

è che la redditività del capitale ritorni ad essere

positiva. La "falsa compensazione" degli anni Settanta,

quando per sostenere fossi di crescita positivi del salario reale

per unità di prodotto si è lasciato che l'inflazione

rendesse negativi i tassi reali dell'interesse, non è più

proponibile; ciò perché le condizioni esterne che la

resero possibile non esistono più, ma anche perché i

suoi effetti sul processo di accumulazione e di crescita della capacità

produttiva e dell'occupazione sono stati a dir poco devastanti.

Nelle condizioni dell'economia internazionale che si sono descritte,

la prospettiva futura più probabile è che i tassi reali

dell'interesse rimangono positivi per un lungo periodo di tempo. Per

permettere quindi l'accumulazione, il tasso di crescita del costo

reale del lavoro per unità di prodotto deve diventare e restare

negativo. Ciò lascia spazio alla crescita dei salari reali,

ma solo in relazione meno che unitaria alla crescita della produttività

e qualora si aprissero spazi per una minore incidenza degli oneri

sociali.

Se non si farà nulla nei prossimi anni, il Prodotto interno

lordo continuerà a crescere solo del 2,5 per cento, la disoccupazione

resterà sopra il 10 per cento, i prezzi aumenteranno ad un

ritmo doppio rispetto alla media dell'Ocse. Secondo La Malfa, Savona

e Grilli, i problemi vanno così affrontati:

- La politica monetaria. Ad essa va assegnato il compito principale

di mantenere la dinamica dei prezzi entro i limiti prefissati, che

sono dati dai tassi di inflazione nei paesi nostri maggiori concorrenti,

previsti tra il 4 e il 5 per cento l'anno nella seconda metà

degli anni Ottanta.

A questi obiettivi di inflazione e a quelli in precedenza indicati

di crescita reale, ossia di crescita del prodotto in termini nominali,

deve essere adattata la crescita della quantità di moneta.

La Banca d'Italia deve poter disporre di piena autonomia e responsabilità

attuativa. Da questo punto di vista, l'esperienza maturata a partire

dal 1981 con la decisione relativa al cosiddetto "divorzio"

fra Tesoro e Istituto Centrale di Emissione è positiva sul

piano politico, ma deve cambiare contenuti, non essendo il divorzio

solo il modo (peraltro non riuscito) "di creare meno base monetaria".

Insieme con l'abolizione dei vincoli di portafoglio imposti nel passato

(e tornati congiunturalmente nel presente: n. d.ré.), la riduzione

del ruolo giocato dalla Banca d'Italia nel finanziamento del deficit

pubblico impone a questa, come logica conseguenza, la responsabilità

di fissare in modo chiaro e credibile l'obiettivo o gli obiettivi

di crescita della massa monetaria che essa intende perseguire.

L'attuale politica di fissazione dei limiti di credito totale interno

non solo ha perso rilevanza indicativa, ma non risponde più

a nessun chiaro criterio di conduzione monetaria per orientare le

aspettative degli operatori di mercato. Gli operatori-famiglie, imprese

e settore pubblico/Tesoro - necessitano di un quadro monetario fermo

e preciso che la Banca centrale deve potere e volere esplicitare nell'ambito

di una sua sostanziale autonomia operativa.

- La politica dei redditi. Una politica di concertazione centrale

della dinamica delle retribuzioni da lavoro dipendente, cioè

una politica dei redditi inquadrata in un patto sociale per la piena

occupazione, è anch'essa uno strumento necessario. In questo

quadro, la politica dei redditi assume un doppio connotato: da un

lato essa è una politica antinflazionistica, del tipo di quella

discusso e solo in parte sperimentata in questi anni, che accompagna

e rende disinflazionistica e non deflazionistica la politica monetaria;

dall'altro essa deve concorrere alla ripartizione delle risorse fra

consumi ed investimenti per realizzare gli obiettivi di creazione

di nuovi posti di lavoro in precedenza indicati.

- La politica del bilancio pubblico. Questa politica deve riguardare

non solo il disavanzo (che va ricomposto nelle sue componenti reali

e ridotto in quelle finanziarie per lasciare spazio agli investimenti

produttivi ed all'azione monetaria di controllo dei prezzi e delle

aspettative), ma anche l'uso, a fini di sviluppo, della politica fiscale

in senso stretto e della politica della spesa pubblica in generale.

Quanto alla politica fiscale in senso stretto, essa costituisce lo

strumento finale di controllo della dinamica dei redditi di lavoro

dipendente, qualora la concertazione con le parti sociali dovesse

fallire: ma essa costituisce altresì, lo strumento fondamentale

per una politica di controllo del livello e della destinazione dei

redditi diversi da quelli da lavoro dipendente.

Nel campo della spesa pubblica, è evidente la necessità

di una modificazione nella composizione della spesa fra consumi ed

investimenti, questi ultimi essendo limitati nella loro espansione

dall'elevato livello del disavanzo corrente del settore pubblico.

Ma sembra vincere

l'ingiustizia economica

Il futuro economico del nostro paese, affermano gli autori dell'inchiesta,

non è solo incerto, ma è anche soggetto a rischi gravi

e persistenti. le forze politiche e sociali che hanno avuto la responsabilità

della guida dell'Italia lungo l'arco degli anni del dopoguerra portano

la responsabilità di non aver colto il carattere straordinario

delle circostanze di ordine interno e internazionale che accompagnarono

lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta e di aver fatto

perdere al paese l'occasione fondamentale e con ogni probabilità

irripetibile di portare a soluzione il doppio problema della disoccupazione

e del dualismo territoriale.

La risoluzione di questi problemi avrebbe potuto ben venire dallo

sviluppo di quell'economia mista attorno all'esistenza della quale

c'erano nell'immediato dopoguerra ampi consensi. Fino alla fine degli

anni Cinquanta, si può dire che tale modello abbia funzionato.

All'interno del sistema economico, infatti, si erano venuti sviluppando

un settore privato moderno e concorrenziale ed un settore pubblico

dinamico e produttivo, anche se meno direttamente esposto ai rigori

della concorrenza internazionale.

Mancata l'occasione programmatoria, per difetto di volontà

politica, chiarezza di obiettivi e rigore metodologico, sostituita

di fatto dall'intervento pubblico sregolato al limite della follia

economica, il nostro paese si è trovato del tutto impreparato

ad affrontare i difficilissimi anni Settanta. Impreparato sotto il

profilo economico, ma ancor più sotto quello sociale.

Invece di correggere gli errori del passato, altri e più gravi

ne sono stati commessi, in termini di comportamenti ed ancor più

in termini di omissioni.

Quando i drastici cambiamenti di contesto internazionale avrebbero

richiesto maggiore responsabilità e coerenza di comportamenti,

prevalsero invece l'irresponsabilità politica e sociale. L'accomodamento

di ogni spinta a carico del bilancio statale e i sempre maggiori vincoli

imposti per legge o di fatto sul sistema produttivo non hanno solo,

direttamente o indirettamente, scardinato la razionalità ancora

esistente nell'industria pubblica, ma hanno anche quasi affossato

l'apparato produttivo privato. Quest'ultimo, infine, ha reagito razionalmente

e con vigore, all'interno dei vincoli economici, legislativi e sociali

esistenti, ma lo ha fatto in funzione di sopravvivenza. Il settore

produttivo pubblico è stato invece abbandonato a se stesso,

quando non è stato addirittura aggravato dai pesi morti emergenti

all'interno del sistema produttivo posti via via a suo carico.

I problemi che oggi si pongono al nostro paese sono più gravi,

non solo perché è continuato e continua il mutamento

del quadro internazionale e perché sono venute meno le condizioni

che ne avevano facilitato la crescita nei due decenni immediatamente

successivi al secondo conflitto mondiale, ma anche perché le

condizioni di relativa saldezza strutturale allora raggiunte, che

potevano aiutare a correggere gli errori di conduzione economica commessi,

sono andate sempre più affievolendosi. Il rigoglio dell'economia

sommersa, lungi dal rappresentare un segno di vitalità, è

un chiaro sintomo di patologia del sistema.

Solo in condizioni di sottoutilizzo strutturale delle risorse esistenti,

di regolamentazione soffocante dell'attività economica e di

impotenza nei meccanismi pubblici di indirizzo e di controllo dell'attività

produttiva è infatti possibile lo sviluppo di un'economia parallela

delle dimensioni di quella esistente in Italia.

Ricordati i fenomeni di disgregazione speciale e la crisi di credibilità

di alcune istituzioni che hanno caratterizzato gli anni Settanta,

gli autori mettono in evidenza il grave processo di emarginazione

che oggi riguarda i cassintegrati, i giovani disoccupati, le aree

di lavoro precario nel Mezzogiorno, i titolari di pensioni minime.

Sono questi, sostengono, i settori della nostra società più

bisognosi di protezione e di aiuto, perché "nessuna democrazia

si regge alla lunga in condizioni di emarginazione dì una parte

consistente delle sue componenti". Dunque, dimensione economica

e dimensione sociale sono due aspetti complementari della stessa realtà.

I tre autori concludono affermando di aver voluto rendere con questo

studio-inchiesta un tributo alla cultura dello sviluppo programmato,

(al quale invece fa riscontro una realtà di ingiustizia economica),

e sottolineando il ruolo della politica economica: "Abbiamo cercato

di chiarire le condizioni per lo sviluppo, frutto di uno sforzo collettivo,

capace di portare la società italiana a realizzare, con le

proprie forze e con i propri comportamenti, quelle trasformazioni

che possano renderla meno esposta ad un possibile peggioramento delle

condizioni internazionali (..). Ci sono alternative a questo disegno?".

La risposta a questa domanda è una scommessa sul nostro futuro.

Debito pubblico

e logica delle stangate

Secondo Recanatesi, la vorticosa crescita del debito pubblico pone

due ordini di problemi. "Il primo è quello monetario,

che consiste nel trovare la quantità di credito necessaria

per finanziare, mese dopo mese e anno dopo anno, il disavanzo dei

conti dello Stato. Tanto maggiore è la quantità di credito

da mobilizzare per le occorrenze dello Stato, tanto più elevati

dovranno essere i tassi d'interesse. Poiché questa quantità

è cresciuta come in nessun altro paese, i tassi d'interesse

in Italia sono più elevati che altrove". Ed è proprio

la crescente tensione dei tassi di interesse che ci porta a considerare

ora il secondo ordine di problemi, "quello più propriamente

economico". Lo Stato è così fortemente indebitato,

per finanziare un disavanzo corrente, ossia una spesa per stipendi,

pensioni, sovvenzioni, contributi, assistenza, integrazioni. Una spesa,

dunque, senza alcun ritorno. Ben altra situazione ci sarebbe, oggi,

se quel l'indebitamento fosse stato contratto per finanziare investimenti:

in questo caso ci sarebbero, a fronte di esso, dotazioni di impianti

e di infrastrutture che consentirebbero al paese un reddito più

elevato, quindi un gettito tributario più consistente, quindi

ancora la possibilità non solo di pagare gli interessi sui

debiti, ma anche di rimborsarli.

Poiché lo Stato si indebita raccogliendo risparmio, è

ragionevole pensare che, se non si fosse indebitato, quel risparmio

avrebbe trovato altri impieghi. E poiché la produttività

degli impieghi che ne ha fatto lo Stato è pressoché

nulla, si può affermare con certezza che la produttività

degli impieghi alternativi che questo risparmio avrebbe altrimenti

trovato sarebbe stata di gran lunga maggiore. Centinaia di migliaio

di miliardi che oggi avrebbero potuto produrre reddito e lavoro sono

stati così dispersi e oggi non ne rimane niente. Se la saggezza

popolare consiglia di regalare a chi ha fame un amo anziché

un pesce, lo Stato italiano si è sempre comportato nel modo

esattamente opposto: ha distribuito assistenza invece di predisporre

quanto necessario perché ciascuno, con il proprio lavoro, in

ogni regione d'Italia, potesse produrre il reddito necessario per

vivere dignitosamente. Un calcolo necessariamente opinabile, ma non

per questo meno significativo, ha indicato in 900 mila posti di lavoro

il costo in termini di occupazione imposto dagli squilibri della finanza

pubblica.

Ora, anche questo spreco di risorse si autoalimento. Il continuo rinnovo

del debito impone tassi d'interesse che superano, e di parecchio,

il ritmo della crescita del reddito nazionale. In parole più

semplici, questo significa che della ricchezza prodotta dall'intero

paese una quota crescente deve essere destinato alla remunerazione

degli investimenti finanziari, a spese, ovviamente, di quanti svolgono

un'attività produttiva. In definitiva, se il debito si autoalimenta,

parallelamente si autoalimenta l'impoverimento che esso determina

per il sistema economico. La funzione redistributiva del settore pubblico

si è spinta, quindi, fino a prelevare quanto serve al sistema

per produrre la ricchezza che lo Stato stesso intende redistribuire.

Questo fenomeno si chiama "deindustriaIizzazione": un termine

che mette soggezione pronunciare in un paese che ancora comprende

vaste aree economicamente arretrate e che deve sopportare un'elevata

disoccupazione concentrata nelle generazioni che si affacciano alla

vita produttiva. D'altra parte, come si potrebbe spiegare altrimenti

che l'industria nazionale si è ristrutturata, è tornata

competitiva, ha recuperato redditività, ma si guarda bene dall'ampliare

il proprio potenziale produttivo, ad aprire nuove fabbriche, ad arruolare

manodopera?

Il problema del debito pubblico, dunque, non è soltanto finanziario.

Tutt'altro! E', anzi, l'origine di molte patologie che ci portiamo

dietro da molti anni: dall'inflazione alle periodiche svalutazioni

della lira; dallo squilibrio commerciale alla disoccupazione. D'altra

parte, non possono esistere a questo punto soluzioni morbide e indolori,

ma solo cure radicali e profonde. Non sacrifici, ossia tributi da

accettare solo per poter tirare avanti come prima, ma un'operazione

di riconversione della spesa per "distribuire ami anziché

pesci". Pagare un ticket dopo che ci era stata promessa un'assistenza

sanitaria gratuita da fastidio, ma pagarlo nel quadro di un progetto

politico coerente nel quale abbia, come in effetti può avere,

la contropartita di una moneta più stabile, di servizi più

efficienti, di nuove fabbriche e di maggiori opportunità di

lavoro, sarebbe forse un fastidio?

Uscire dalla logica miope e rinunciataria dei sacrifici, dei tagli,

delle stangate per alzare il tiro su un grande progetto politico ed

economico di valorizzazione di tutte le energie produttive che esistono

nel nostro paese è anche un'impegnativa operazione di risanamento

finanziario e di riduzione dell'indebitamento, ma è soprattutto

una grande riconversione del nostro sistema economico, nella quale

la maggioranza dell'elettorato, cioè dei cittadini che pagano

le tasse, potrebbe riconoscersi per premiare, non per punire, le forze

politiche che trovassero il coraggio e l'impegno necessari per affrontarla.

Qual'è

il patrimonio pubblico

Può essere utile, intanto, cominciare a fare i conti in tasca

a questo Stato sprecone. E vedere come sono utilizzate le risorse

di cui dispone. Per molti, infatti, siamo già nell'epoca post-industriale,

ma da noi esistono ancora i grandi proprietari terrieri e immobiliari.

O meglio: ce n'è uno che fa impallidire tutti, ed è

proprio lo Stato. Suoi sono lidi, spiagge, fiumi, laghi. Sue le foreste

e le miniere. Suoi i palazzi adibiti a sedi di ministeri e di altre

strutture statali, le case popolari, gli aeroporti, le raccolte dei

musei. Un proprietario ricchissimo e tollerante, persino "sbadato".

Se gli occupano un terreno, passano decenni prima che riesca a rientrarne

in possesso. Se ci riesce.

Finita la guerra, l'idroscalo di Ostia non venne più utilizzato

dall'Aeronautica. Fu sdemanializzato nel '58, per passare a patrimonio

statale. Ma quando i funzionari vi si recarono per prenderlo in consegna,

vi trovarono già baracche abusive, orticelli, villini. Solo

dopo sentenze su sentenze si riuscì a "ripulirlo"

e a cacciare parte degli abusivi. A Rodi Garganico, stessa storia.

Con una vittoria a metà: si è ottenuto lo sgombero,

ma non la demolizione delle costruzioni abusive. Sulla proprietà

statale torna a vigere il diritto dell'uomo primitivo di Rousseau,

che acquisì il proprio possesso cingendo per primo un campo.

C'è una sorta di lassismo morale, che considera il bene dello

Stato come il "bene di nessuno". E, per di più, neanche

lo Stato conosce la reale entità delle sue ricchezze. Ne ignora

la localizzazione, lo stato di conservazione, gli usi, il valore.

Si è dovuta nominare una Commissione, che ha il compito di

censire tutto.

Il problema è annoso. Già nel maggio '47, con decreto

del Capo dello Stato provvisorio, De Nicola, venne istituita una Commissione

per l'accertamento della proprietà immobiliare statale. Ma

non se ne fece nulla. Si tornò a parlare nel '63: se ne occupò

Massimo Severo Giannini nel suo famoso rapporto sull'amministrazione.

Risultati: pressoché zero. Un'ultima iniziativa è partita

dai Beni Culturali.

Ma come mai lo Stato non conosce le proprie ricchezze? Il problema

è lo "spezzettamento". Cioè: i beni non fanno

capo a un'unica struttura, ma sono inventariati e gestiti da enti

diversi, in particolare dai singoli ministeri ai quali l'amministrazione

finanziaria ha concesso "in uso governativo" tanta parte

del patrimonio, e che adesso sono di fatto i reali detentori e amministratori

della proprietà statale.

E pertanto: il demanio marittimo spetta al ministero della Marina

Mercantile; quello militare alla Difesa; quello artistico-culturale

ai Beni Culturali: ferrovie e aeroporti al ministero dei Trasporti;

il patrimonio minerario spetta al ministero dell'Industria; il demanio

stradale e idrico a quello dei lavori Pubblici; al segretario generale

della Presidenza della Repubblica è riservata l'amministrazione

dei beni in dotazione al Capo dello Stato. A questo "spezzettamento

orizzontale" va aggiunto, da qualche anno, quelle "verticale",

costituito dalle Regioni, alle quali, con il trasferimento di funzioni

centrali, è stata anche assegnata la gestione dei beni corrispettivi

(miniere, cave e torbiere, acque interne, fino agli ospedali). Ci

sono poi le Province e i Comuni. Una frantumazione farraginosa e anacronistica,

fonte di caos amministrativo, di sperperi, e che, come vedremo, da

più parti si propone di superare.

Per fare i conti in tasca a questo Stato, bisogna rifarsi a pazienti

indagini di ancor più pazienti ricercatori, in mancanza di

dati ufficiali. Una ricerca risalente al 1971, ("i dati possono

aver subito una variazione del 10 per cento", dicono gli esperti)

indica in 1.215 mila miliardi e 5 milioni il patrimonio in valore

dello Stato, di cui oltre la metà in uso governativo.

Recentemente, poi, l'Arel (Agenzia di ricerche legislative), sulla

base del censimento dell'81, ha ricavato dati inediti. Immobili: su

86.570.148 stanze censite, i soggetti pubblici (ministeri, enti locali,

lacp, ecc.) ne posseggono 36.148.000. Terreni: escluso il demanio,

lo Stato possiede 381.726.398 metri quadri. Di questi, 246.836.010

metri quadri sono "patrimonio disponibile", (può

essere venduto); il resto è "patrimonio indisponibile".

Patrimonio immenso, ma rendite minime. Sempre secondo l'Arel, tutto

questo dovrebbe far fruttare allo Stato, nel 1986, una cifra pari

a 271,9 miliardi di lire: in pratica, lo 0,1% delle entrate complessive.

I dati ricavati dal bilancio di previsione rivelano che dai diritti

per concessioni si dovrebbero ricavare 105,8 miliardi; da affitti,

canoni e concessioni immobiliari, 22,5 miliardi; dalle acque pubbliche,

89,5 miliardi; dal demanio marittimo, 36,7 miliardi. Dati che non

si discostano poi di tanto da quelli ufficiali forniti dalla Direzione

generale del demanio, che nell'84 ha incassato 299 miliardi e 400

mila lire circa, 15 miliardi in più rispetto all'anno precedente.

Fatta la debita "tara" da inflazione, si può dire

che i beni statali producono le stesse entrate di venti anni fa: nel

'64, fra demanio e patrimonio, furono di poco superiori ai 20 miliardi

di lire.

Non è che lo Stato abbia contratto voto di povertà.

Il fatto è che sono in buona parte le stesse norme vigenti

a determinare questa situazione. Ci sono tre parole-chiave: "uso

gratuito", "concessione" e "canone". Indicano

i modi diversi di "appalto" dei beni pubblici a soggetti

diversi.

In uso gratuito sono tutti i palazzi e gli immobili sedi di ministeri.

Fino al 1923, le varie amministrazioni pagavano ancora un fitto al

Demanio; ma da quell'anno una legge, tuttora valida, ha stabilito

che "i beni immobiliari assegnati a un servizio governativo si

intendono concessi in uso gratuito ai ministeri, e sono da questi

amministrati". Si dirà: tanto, sono sempre soldi dello

Stato risparmiati a favore delle sedi delle varie amministrazioni.

Ma i conti non tornano più quando si scopre che diversi ministeri

possiedono a loro volta beni patrimoniali che "concedono",

usano o affittano a prezzi simbolici e, nello stesso tempo, per trovare

nuove sistemazioni per i propri uffici sono costretti a ricorrere

al mercato immobiliare privato. il ministero delle Finanze, ad esempio,

per i locali del primo ufficio distrettuale delle imposte dirette

di Roma paga a privati intorno ai due miliardi di affitto all'anno.

Ci sono poi beni dati in concessione dietro pagamento di canoni, questi

ultimi stabiliti dalla Direzione generale del demanio, competente

per le entrate.

Entrate o elemosina? Basterà citare alcuni canoni per rendere

l'idea. I dati sono tratti dall'ultima circolare che ne stabilisce

gli adeguamenti (è dell'82; i precedenti adeguamenti risalivano

al '61). Per i cantieri navali, si passo da 30 lire al metro quadro

del '61 a 240 lire. Per le concessioni minerarie, 3.200 lire per ogni

ettaro di terraferma. Se poi si vogliono avere permessi di ricerca

sulla superficie del mare, basterà la miseria di 10 lire. Ancora:

l'uso di acqua pubblica a scopo di irrigazione costa 64 mila lire

l'anno (la metà, se si restituiscono i residui). Gli importi,

precisa il Demanio, "non possono essere inferiori a 5 mila lire

annue per utilizzazioni a scopo irriguo e a 30 mila lire per altre

utilizzazioni". Il Demanio come opera pia? Eppure, acque, cave,

spiagge diventano oro in mano ai privati.

Dice il Demanio: certo, i canoni non sono alti, ma il demanio, per

sua natura, serve all'utilità pubblica. Intanto, ci sono casi

microscopici di morosità o di pagamenti "sfuggiti"

alla conta. E ribattono all'Arel: il criterio dei canoni è

ancora quello che si applicava nell'Italia dei mulini. Facciamo qualche

esempio. Il demanio marittimo: coste e spiagge. Una volta questo non

era altro che un "luogo di confine", sul quale erigere qualche

fortificazione. Ma oggi? Non è esagerato dire che ai nostri

giorni le coste sono uno dei beni più appetiti, sui quali si

scarica un'enorme pressione: le industrie chimiche e petrolchimiche,

quelle dell'acciaio e della ghisa, le centrali nucleari, gli stabilimenti

balneari, il turismo di massa. L'Ance calcola che oltre il 50% dell'abusivismo

edilizio è a ridosso delle coste. Ma allora, se la situazione

è questa, si può continuare con una gestione in mano

all'attuale Demanio, rimasta di fatto come un secolo fa, con canoni

da 600 lire al metro quadro? Stando al bilancio di previsione per

l'86, lo Stato dovrebbe incassare dai canoni sul demanio marittimo

appena 36 miliardi: si può immaginare di risolvere così

il problema, ad esempio, del degrado delle coste, e del disinquinamento

delle acque? Solo per disinquinare il Po e l'Arno ci vogliono circa

2.000 miliardi.

Le proposte. Forse non si tratta tanto di aumentare i canoni, quanto

di affrontare il tutto in termini manageriali, valutando costi e ricavi.

Se allo Stato un bene non serve più, lo immetta sul mercato

e lo vendo. Nelle casse pubbliche affluirebbe un bel gruzzolo: Andreatta

parla di 30 mila miliardi di lire. L'amministrazione, oltre tutto,

si alleggerirebbe di enormi costi di gestione passivi. Poi, c'è

un'altra proposta: quella di istituire un'Azienda per il patrimonio

dello Stato, come in Francia o negli Stati Uniti. In America, il principio

è che la gestione dei beni pubblici è un "big business":

lo Stato li gestisce imprenditorialmente. Ma lì lo Stato, per

lo meno, sa quel che possiede, e dove lo possiede. Da noi, in clima

di sprechi e di assistenzialismo selvaggio, gli inventari sono ancora

tutti da fare.

Ricchi poveri nullatenenti

Demanio, patrimonio,

beni dello Stato. Sono termini che stanno a indicare "le ricchezze

pubbliche", ma specificano diverse specie giuridiche di possedimento.

Demanio.

L'art. 822 del Codice civile elenca i beni che fanno parte del demonio:

il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti,

i laghi, le opere destinate alla difesa nazionale. E' questo il demanio

considerato "necessario", al quale va affiancato quello

"accidentale": strade, autostrade, ferrovie, aerodromi,

acquedotti, raccolte di musei, pinacoteche, biblioteche, immobili

di interesse storico-artistico. Caratteristica dei beni demaniali

è la loro "inalienabilità". Per essere venduti

o passare di mano devono prima essere "sdemanializzati".

Lo Stato può darli in "concessione".

Patrimonio

indisponibile. Le foreste, miniere, cave e torbiere, caserme,

navi da guerra, tutti gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici;

i beni in dotazione alla Presidenza della Repubblica. Caratteristica

di questi beni è che non possono essere-sottratti alla loro

destinazione, se non con apposite leggi.

Beni in uso

governativo. Sono più della metà del patrimonio

statale. Su un totale generale di 1.215 miliardi 5 milioni 165 mila

920 lire in valore dei beni statali, i beni "in uso governativo"

ammontano a 679 miliardi 656 milioni 179 mila 965 lire: in percentuale,

il 55,94%.

Ricchezze dei

ministeri. Nella distribuzione percentuale per ministeri, la Difesa

fa la parte del leone, con una dotazione di oltre il 57,28 per cento

dei beni statali in uso governativo. Seguono le Finanze (9,48%), gli

Interni (8,74%), Grazia e giustizia (7,01%), Pubblica Istruzione (4,68%,

ma precedente all'istituzione dei Beni Culturali, avvenuta nel '75),

Lavori Pubblici (3,22%), Agricoltura (1,81%), Tesoro (0,86%), Esteri

(0,77%). I ministeri più poveri sono quelli dei Trasporti e

della Marina Mercantile, rispettivamente con lo 0,26% e con lo 0,20%.

Distribuzione

regionale. La maggior parte dei beni sono concentrati nel Lazio:

27,87%. E' conseguenza ovvia della concentrazione a Roma della maggior

parte dei ministeri. Seguono Lombardia (8,77%), Campania (7,32%) ed

Emilia-Romagna (6,59%). Le regioni con meno beni in dotazione risultano

la Valle d'Aosta e il Molise, con 0,28% e 0, 18%.

|