L'aumento

del 5,3% per il 1984 del costo del lavoro per unità di prodotto

(Clup), previsto nella Relazione previsionale e programmatica, aveva

suscitato perplessità e, da alcune parti, tentazioni per un suo

uso strumentale. Dopo aumenti medi tra il 15 e il 20% registrati negli

ultimi dieci anni, questo dato era almeno in parte sorprendente. E qualcuno

era stato già indotto a pensare che sul versante costo del lavoro

si forse fatto molto e non accorressero ulteriori interventi di contenimento.

Certo, ogni previsione è sempre carica di ipotesi soggettive

e di incertezze. Sul Clup, inoltre, influiscono diverse variabili, ciascuna

delle quali può determinare rilevanti effetti positivi o negativi.

E d'altra parte, altri centri di previsione (Wharton, Confindustria,

Prometeia), forse più correttamente, avevano indicato valori

compresi tra l'8 e il 10%. Ma per valutare più oggettivamente

l'andamento del Clup, è necessaria una duplice analisi:

a) da un lato, bisogna confrontare il dato "puntuale" dell'anno,

con i risultati che in questo stesso anno sono stati ottenuti dagli

altri Paesi industriali;

b) dall'altro lato, è necessario inquadrare questo valore annuale

in un profilo di medio e di lungo termine, per poter valutare i movimenti

strutturali che si possono individuare solo nell'arco dei 5-10 anni.

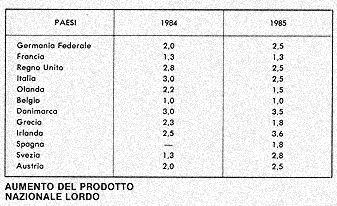

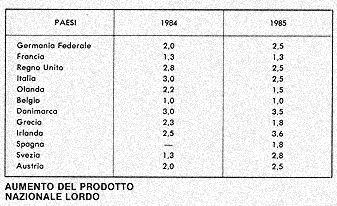

Ebbene dalle previsioni Wharton, omogenee per tutti i Paesi industriali,

risulta che nell'84 il Clup in Italia doveva aumentare di quasi il 7%,

contro una crescita pari all'1% in Giappone, al 2,2% negli Usa, all'1,7%

nella Germania Federale, al 4,5% nel Regno Unito, e al 6,1% in Francia.

Quindi nonostante tutto, questo risultato italiano apparentemente sorprendente

rimaneva comunque il più alto incremento verificatosi tra i Paesi

industriali.

Ma, oltre a queste divergenze di vedute e di valutazioni, spesso si

determina anche qualche confusione tra variabili che esprimono fenomeni

e significati diversi tra loro. Tre sono gli indicatori rilevanti da

valutare nel medio periodo:

1) dal punto di vista del lavoratore: l'andamento del potere di acquisto

della sua retribuzione, espresso dall'aumento nominale depurato dall'incremento

dei prezzi al consumo;

2) dal punto di vista delle imprese: l'andamento del costo "reale"

del lavoro, espresso dall'aumento del costo nominale del lavoro depurato

dall'aumento dei prezzi all'ingrosso come approssimazione dei prezzi

delle imprese produttive;

3) dal punto di vista dei lavoratori, delle imprese e dell'intero sistema

economico (proprio perchè indicatore importante della competitività,

della produttività, dell'occupazione, ecc.): il costo del lavoro

per unità di prodotto, espresso dall'andamento del costo del

lavoro e dalla produttività.

Il potere d'acquisto

Nell'arco del decennio '75-85, l'Italia ha sperimentato il più

alto incremento del potere d'acquisto della retribuzione per lavoratore,

pari a circa il 21%. Francia e Regno Unito si collocano anch'essi

su questo livello, mentre lievemente inferiore appare l'aumento verificatosi

in Giappone. Segue a distanza, con un aumento del 16%, la Germania.

Gli Usa invece sono l'unico Paese che nel corso di questi dieci anni

ha visto ridursi il potere d'acquisto che, anche nel 1985, si manterrà

inferiore ai livelli del 1975.

Costo reale

per le imprese

L'aumento del costo del lavoro "reale" è stato pari,

sempre nel decennio, al 52% in Giappone, al 34% in Francia, al 27%

in Italia, al 15% nel Regno Unito e solo al 9% negli Stati Uniti.

Andamento dello

produttività e Clup

La produttività per addetto vede in testa il Giappone, con

un aumento del 38%, e in coda gli USA con aumento appena superiore

al 10%. In posizione intermedia risultano i Paesi europei che vedono,

però, da un lato, Francia, Germania e Regno Unito collocarsi

tra il + 24% e il + 26%, e dall'altro lato l'Italia con il + 19%.

Infine, questo è l'aumento del Clup in questi anni: Italia

+ 311%, Francia + 154%, Regno Unito + 138%, Stati Uniti + 82%, Giappone

+ 43%, Germania + 36%.

Come si vede,

quindi, la distanza accumulata in questo decennio in termini di Clup

da parte dell'economia italiana è così ampia, da ridimensionare

notevolmente gli eventuali entusiasmi sul "buon risultato del

1984". Guardando a questi andamenti decennali, si può

inoltre rilevare che:

a) tutti i Paesi europei hanno di fatto seguito una politica di aumento

progressivo del potere d'acquisto del singolo lavoratore. Tale aumento

è stato però inferiore all'aumento della produttività

in Francia, Germania e Regno Unito. Per contro, invece, esso è

stato superiore all'aumento della produttività in Italia. Nel

nostro Paese, dunque, il lavoratore occupato ha ricevuto tutta la

produttività e qualche cosa in più;

b) contrariamente a qualche diffuso luogo comune, negli Usa l'aumento

della produttività per lavoratore risulta essere il più

basso tra i Paesi industriali e il vero punto di forza dell'economia

americana sembra essere la flessibilità delle retribuzioni,

insieme con le diverse condizioni operanti nel mercato del lavoro.

Si possono quindi vedere tre diversi modelli di comportamento legati

alle tre grandi aree economiche del mondo:

1) il Giappone, che trova la sua forza trainante nell'aumento della

produttività e usa questo aumento, per metà, per aumentare

il potere d'acquisto dei lavoratori e, per l'altra metà, per

destinarlo a profitti e/o contenimenti di prezzi, volti a rafforzare

la competitività internazionale;

2) gli Stati Uniti, che hanno una bassa dinamica di produttività,

ma la destinano totalmente a profitti e/o a contenimento dei prezzi;

3) l'Europa, che ha una dinamica di produttività intermedia

tra le altre due aree, ma la destina quasi totalmente all'aumento

del potere d'acquisto delle retribuzioni. Al suo interno si colloca

l'"anomalia" italiana, che destina a questo più della

stessa produttività.

Non è quindi sorprendente "scoprire" che nel decennio

'75-85 nel totale dei Paesi industriali l'occupazione è aumentata

a ritmi sostenuti. Se si includono le previsioni, a questo punto abbastanza

attendibili, per il prossimo anno, si rileva che si è avuto

un aumento di oltre 28 milioni di posti di lavoro, molto di più

dei 19 milioni di posti creati nel precedente decennio '65-75. Il

fatto è che questo aumento di occupazione risulta tutto concentrato

negli Usa e in Giappone (+ 22,3 e + 6,6 milioni, rispettivamente),

mentre l'Europa ha avuto addirittura una riduzione complessiva dei

suoi livelli occupazionali.

Quindi, nonostante le gravi difficoltà economiche e finanziarie

di questo cosiddetto "decennio di crisi", non è stata

l'occupazione complessiva dei Paesi industriali a deflettere, ma si

è verificata una imponente redistribuzione internazionale del

lavoro, quasi una silenziosa e invisibile migrazione biblica: gli

Usa hanno aumentato la loro quota di posti di lavoro dal 37,8% al

42,4%, il Giappone ha mantenuto il suo 22,5%, mentre l'Europa è

scesa dal 40% al 35% del totale dei posti di lavoro nei sei maggiori

Paesi industriali. Da questo punto di vista, "miracolosa"

appare la situazione occupazionale e anche l'andamento degli investimenti

in Italia. Come conseguenza dei dati precedenti, infatti, il nostro

Paese avrebbe dovuto avere una pesante riduzione di occupazione. Al

contrario, risulta essere l'unico Paese europeo ad aver aumentato

l'occupazione in questi dieci anni di quasi il 6%. E ciò, nonostante

un aumento del potere d'acquisto dei lavoratori superiore all'aumento

della produttività e nonostante l'imponente aumento del costo

del lavoro per unità di prodotto.

Ma questo spiega, in buona parte, quella sanatoria "ex post"

che la nostra economia ha trovato, svalutando periodicamente il cambio

della lira. Questo risultato appare però "poco miracoloso"

e per molti versi irripetibile e preoccupante se si considera che

l'aumento di occupazione verificatosi in Italia è di fatto

dovuto quasi interamente al settore del pubblico impiego che, nel

periodo 1975-83, ha assorbito oltre 600 mila persone in più.

Ecco allora che il "miracolo" assume piuttosto i connotati

di un "trucco", di una disoccupazione nascosta a fronte

della quale c'è l'imponente aumento del debito pubblico e del

debito estero, vale a dire la montagna di cambiali che abbiamo fatto

firmare ai nostri figli, a loro insaputa.

In dodici anni

tante Caporetto

Come è nato, come è andato allargandosi così

vistosamente il buco dei conti dello Stato, fino a giungere ai limiti

del dissesto? E' salita troppo la spesa o sono state troppo modeste

le entrate? E perchè lo Stato non ha bloccato la forbice che

andava determinandosi fra le due voci, prima che il buco diventasse

voragine?

Nel rispondere a queste domande, quasi tutti gli economisti sembrano

d'accordo.

Primo punto: la formazione dei disavanzi crescenti nei conti dello

Stato è stata determinata, negli ultimi dodici anni, da una

crescita relativamente rapida della spesa pubblica complessiva alla

quale, almeno in un primo tempo, non ha tenuto dietro un adeguato

aumento delle entrate. Quando il recupero inizia e la riforma fiscale

va a regime, è ormai troppo tardi: il buco si è già

formato e la spesa si è messa a correre ancora più velocemente,

sull'onda di un assistenzialismo crescente.

Secondo punto: questo gap, questa divaricazione fra entrate e uscite,

sono stati favoriti da un accentramento a livello statale della quasi

totalità degli introiti fiscali, e al contrario, da un decentramento

crescente delle decisioni di spesa ad altri Enti pubblici, come i

Comuni, le Province, le Regioni. Se si esclude la spesa per interessi

e trasferimenti agli altri Enti pubblici - sostiene Alberto Majocchi,

che ha curato una poderosa ricerca dell'Università Bocconi

sul deficit pubblico - risulta che lo Stato controlla direttamente

solo una minima parte delle risorse che è in grado di erogare:

attualmente, il 33% del totale delle spese, contro il 65% del 1965.

E quando chi incassa non ha il controllo sulla spesa e chi spende

non ha anche la responsabilità di trovare il modo di procurarsi

i quattrini necessari, i conti fanno presto ad andare in rosso. Insomma,

tutti sono d'accordo che giunti a questo punto è proprio sulla

spesa, più che sull'entrata, che bisogna agire per riequilibrare

i conti pubblici: tagliando, riqualificando e ristabilendo un criterio

di responsabilità anche a livello periferico.

Ma come, e in che direzione è necessario muoversi? Perchè

la guerra intrapresa (o almeno dichiarata) negli ultimi anni da tutti

i governi contro il deficit pubblico ha avuto così scarsi risultati?

Gli insuccessi, o comunque gli inadeguati successi, sono attribuibili

solo a incapacità o a scarso voglia di procedere sulla strada

delle decisioni impopolari, o la riduzione della spesa pubblica è

davvero una delle fatiche di Ercole?

Per capirlo, occorre prima rendersi conto, sia pure con largo approssimazione,

di quali voci è composta la spesa pubblica nel suo complesso,

come questa spesa è strutturata e, elemento essenziale, quale

è stata la dinamica dei singoli settori in questi anni sia

rispetto al reddito nazionale sia rispetto all'andamento delle entrate.

E sotto questo profilo un'analisi più dettagliata riserverà

delle autentiche sorprese e farà cadere molti luoghi comuni.

Nell'analizzare la composizione della spesa pubblica corrente ci si

imbatte immediatamente in una realtà che rende quanto mai difficile

una taglio drastico e rapido delle uscite dello Stato. Dice l'economista

Maria Teresa Salvemini: "Da qualunque parte escano i soldi, la

spesa pubblica nel suo complesso è prima di tutto una somma

di stipendi e di redditi diversi che direttamente o indirettamente

arrivano alle famiglie. E per ridurre la spesa bisogna quindi necessariamente

tagliare i redditi a qualcuno". E spiega il professor Mario Baldassarri:

"è essenziale rendersi conto che poco meno del 70% della

spesa corrente è dovuto in pratica a salari, stipendi e pensioni.

Il resto della spesa è dovuto ad interessi sul debito pubblico,

difficilmente contenibili a breve termine, e per solo il 12% ed acquisto

di beni e servizi, che hanno comunque positivi effetti sul sistema

economico".

Questa situazione della struttura delle uscite correnti, che generalmente

non viene sottolineata con la dovuta evidenza, comporta dunque una

prima constatazione: se il 70% delle uscite è composto da stipendi

e pensioni, ridurre consistentemente le spese comporterebbe consistenti

tagli su queste voci. Determinando, di conseguenza, forti tensioni

sociali e forti rischi di una riduzione della domanda interna, con

relativa spinta recessiva. La seconda constatazione è lo strettissimo

nesso che corre fra livello della spesa pubblica e politica dei redditi.

Con questa composizione della spesa pubblica qualunque aumento nella

dinamica dei salari, degli stipendi e delle pensioni comporta un immediato

aumento della spesa corrente. E viceversa. Sostiene Majocchi: "L'evoluzione

dei redditi nominali nel settore privato incide in modo significativo

anche sull'andamento della spesa pubblica: retribuzioni dei dipendenti

pubblici e pensioni. Il controllo della spesa presuppone quindi a

monte una politica dei redditi per evitare effetti che hanno origine

nel settore privato e che non possono venire controllati direttamente

attraverso decisioni limitate al campo della finanza pubblica".

E questo spiega perchè un contenimento della scala mobile e

comunque della dinamica delle retribuzioni è indispensabile

anche per il contenimento del disavanzo pubblico; ed ecco perchè

appare quantomeno incoerente chi chiede una riduzione della spesa,

opponendosi nello stesso tempo a una riduzione della dinamica dei

salari che, come confermano gli ultimi dati, continua a marciare a

livelli più elevati dell'inflazione.

L'eccesso di

spesa non viene dai ministeri

Stabilito che la maggior parte della spesa pubblica è fatta

di retribuzioni e di pensioni, vediamo di capire quali sono effettivamente

i singoli settori che negli anni scorsi hanno contribuito di più

alla formazione dei disavanzi. Per semplificare il discorso, e anche

per chiarire meglio quanto è successo all'interno della finanza

pubblica dagli anni felici del surplus del settore pubblico a quelli

dei disavanzi a dodici cifre, non seguiremo la classificazione utilizzata

generalmente dagli schemi di contabilità Economica generale,

ma piuttosto quelli elaborati dal professor Giuseppe Alvaro, ordinario

di Statistica economica all'Università di Roma. Questa classificazione

comprende praticamente quattro voci che assorbono più o meno

l'intero bilancio dello Stato:

1) le spese sostenute per la prestazione dei servizi pubblici di carattere

generale, come la difesa, l'istruzione e la giustizia, che sono poi

le spese dei diversi ministeri;

2) quelle sostenute dallo Stato a favore delle famiglie per le prestazioni

sociali in senso stretto, come la sanità, la previdenza e l'assistenza;

3) quelle sostenute per attenuare le difficoltà che si determinano

nel settore produttivo, come i contributi correnti alla produzione,

i finanziamenti delle Partecipazioni Statali, le spese per la Cassa

integrazione e quelle per sostenere gli investimenti;

4) gli interessi sul debito pubblico, cioè quelli che lo Stato

paga annualmente ai risparmiatori che acquistano Bot e Cct per finanziare

i suoi deficit vecchi e nuovi.

Ebbene, nell'analizzare singolarmente queste voci della spesa pubblica,

la sorpresa viene proprio dal settore ministeriale. Contrariamente

ad una valutazione molto diffusa che attribuisce proprio alla struttura

burocratica statale una grave responsabilità nell'andamento

dissestato dei nostri conti pubblici, non è affatto dalle spese

per la prestazione di servizi pubblici generali che il disavanzo pubblico

è stato gonfiato. Difesa, istruzione, giustizia e le altre

attività ministeriali sicuramente potevano e potrebbero essere

assai più efficienti, ma certo non sono cresciute più

del reddito nazionale e delle entrate. In tutto il periodo 1964-79,

sostiene Alvaro, le spese per i servizi pubblici generali, più

quelle per gli investimenti, hanno assorbito costantemente il 14%

del prodotto interno lordo. Solo a partire dal '79 si registra un

aumento di un punto percentuale all'anno. Ma rispetto alle entrate

correnti, il complesso delle due voci presenta una andamento tendente

alla diminuzione anche negli ultimissimi anni, confermando che non

sono queste spese la causa della formazione dei crescenti disavanzi.

"La quota della nostra pubblica amministrazione sul Pil (11,5%

- dice il professor Antonino Giannone - risulta più bassa della

Francia (12,2), dell'Austria (12,9) della Germania (13,2), dell'Australia

(15,3) e del Regno Unito (17,8), e poichè il prodotto della

pubblica amministrazione è costituito essenzialmente dalle

retribuzioni dei dipendenti, questi dati smentirebbero le frequenti

affermazioni circa un "altissimo costo" della burocrazia

nel nostro Paese". D'altro canto, la spesa per il personale pubblico

in Italia, afferma un'altra studiosa, la professoressa Angela Fraschini,

pur essendo aumentata notevolmente in valore assoluto (da poco più

di 2.000 miliardi nel '65 a circa 30.000 nell'82), è cresciuta

in misura esigua come quota sul Pil: dal 5,6% al 6,4%, nello stesso

periodo.

Tirando le somme, la voce dei servizi pubblici va quindi depennata

dalla lista nera, nella quale restano le altre voci, e a pieno titolo,

con il settore delle prestazioni sociali come maggiore indiziato.

Deregulation

prima di tutto

La "deregolamentazione", cioè l'eliminazione di norme

e disposizioni che distorcono il regolare sviluppo delle attività

economiche e finanziarie, a questo punto, e nelle condizioni sopra

osservate, è la carta più importante che possiamo (e

dobbiamo) giocare. Il perché è evidente: l'approccio

pragmatico, tipico della deregulation correttamente intesa, può

far superare i bracci di ferro tra le forze politiche, e portare a

cambiamenti importanti e significativi anche nel campo della spesa

pubblica.

A parole, il discorso è facile. Nei fatti si presenta complesso.

Spinte e controspinte si susseguono, come dimostra la lettura della

voluminosa documentazione trasmessa al Parlamento, e come confermano

iniziative e proposte di volta in volta elaborate per rispondere a

sollecitazioni di singoli gruppi d'interesse. Bisogna però

cercare di farlo, e al più presto, questo discorso della deregulation,

sia che riguardi aspetti minuti (o "leggeri", come li ha

chiamati la Confindustria), sia che abbracci quelli più generali

(o "pesanti", per riprendere la precedente qualificazione).

Un discorso che va condotto in modo non ideologico. E' stato recentemente

osservato: "Non commettiamo l'errore di fare della deregulation

il cavallo di Troia per espugnare ciò che si dimostra da anni

inespugnabile" (cioè la riforma istituzionale). Una prima

regoletta da applicare è dunque quella di procedere pragmaticamente,

affrontando e risolvendo i singoli "casi", trovando specifiche

soluzioni. Una seconda è quella di valutare la deregulation

non come semplice rimedio a problemi burocratici e a disfunzioni interne

degli uffici, ma come sollievo per l'impresa e per il cittadino. In

altre parole: va bene alleggerire le inutili attività burocratiche,

purchè ciò si rifletto positivamente sulla qualità

dell'azione amministrativa a vantaggio del cittadino e dell'impresa.

Si è così parlato di deregolamentazione, accompagnata

da una riregolamentazione. Non è un semplice gioco di parole.

Il concetto è preciso: stabilire regole valide. Cominciando

da questa: occorre riorganizzare i rapporti fra pubblica amministrazione

e cittadini (e imprese) in modo tale che ciascuno abbia di fronte,

a qualunque livello di governo, un solo interlocutore. Il concetto

dello "sportello unico", introdotto nella prassi amministrativa

italiana, sarebbe la più rilevante e significativa rivoluzione.

Ma vediamo altri esempi. Una società finanziaria italiana,

che opera anche in Francia, chiede al governo di Parigi l'autorizzazione

a svolgere certe attività, aumentando in corrispondenza il

capitale sociale. La domanda viene inoltrata ,al ministero dell'Economia

e delle Finanze, direzione del Tesoro. La pratica coinvolge vari ministeri,

molteplici enti. Ma per l'amministrazione francese questo è

un suo problema interno, com'è giusto. La domanda è

unica ed unica la risposta che giunge alla società dopo poco

più di due mesi. Quella società, però, attende

ancora i timbri italiani. E sono trascorsi più di dieci mesi.

Dalle attese burocratiche, (che peraltro presentano un costo molto

elevato, perchè bloccano l'operatività delle imprese),

alle attese nei pagamenti. Ecco un dato: i pagamenti delle Unità

sanitarie locali ai fornitori avvengono mediamente dopo circa 400

giorni. Negli altri Paesi i tempi di attesa sono quelli normali: il

saldo entro 90 giorni. Chi paga, in Italia, i costi di questa differenza?

E veniamo ai costi inutili. Una recente indagine dell'Assolombarda

ha quantificato i costi che un'impresa sostiene per svolgere attività

non direttamente collegate alla produzione di beni e servizi. Eccoli:

nel 1983 sono stati pari a circa il 4% del totale del costo del lavoro

nelle imprese da 11 a 35 addetti; al 3,3% nelle imprese da 36 a 100

addetti; al 3,2% in quelle da 101 a 250 addetti; al 3,3% in quelle

con oltre 250 addetti. I costi "sommersi" di un'impresa

sono direttamente proporzionali alle disposizioni che regolamentano

atti inutili.

I fatti hanno dato ragione a quanti hanno deregolamentato. Lasciamo

stare l'esempio degli Stati Uniti e guardiamo al nostro interno. Alcuni

vincoli amministrativi sul credito (e ci riferiamo alle norme sul

massimale dei prestiti) sono stati tolti un anno fa. I timori erano

molti: si sosteneva che quei vincoli non potevano essere rimossi in

presenza di un deficit pubblico enorme. Eppure il deficit non si è

ridotto, i vincoli sono caduti e in questo primo periodo del "nuovo

corso" non si è verificato quella perdita complessiva

di controllo sulle grandezze monetarie e creditizie che per lungo

tempo aveva trattenuto le autorità dall'imboccare la nuova

strategia. Il coraggio è stato premiato.

Altrettanto coraggio bisogna avere nel ridurre i vincoli ai movimenti

valutari. I tempi appaiono maturi per compiere passi significativi,

superando progressivamente la situazione attuale: il nostro Paese

ha un'internazionalizzazione nel movimento di merci pari a tre quarti

il valore del prodotto interno lordo, mentre le attività finanziarie

proiettate all'esterno sul totale non raggiungono il 4%.

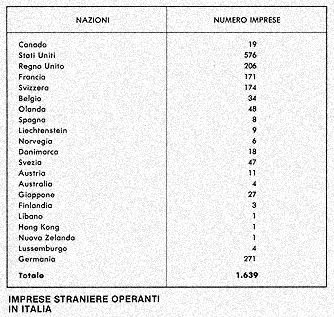

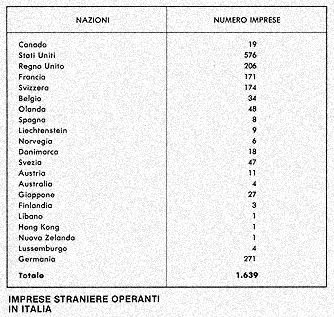

Quando si è

constatato, di recente, che le aziende straniere avevano riscoperto

l'Italia (nel triennio 1982-84 gli investimenti diretti dall'estero

hanno superato i 3.000 miliardi), ecco che si è parlato di

imporre limiti, di individuare parametri, di regolamentare l'attività

delle multinazionali in Italia. Proposte antistoriche, tanto che Business

International, che rappresenta decine di imprese estere operanti nel

nostro Paese, ha fatto sapere che investimenti già decisi sono

stati messi "in sospensiva", in attesa di chiarimenti da

parte del ministero dell'Industria e delle autorità politico-amministrative

italiane.

I pericoli sono qui, nella mancanza di coerenza di molti nostri politici,

nella suggestione che certi miti ancora esercitano. Eppure non ci

sono alternative: il mondo sta cambiando. E la deregulation, attuata

con realismo, serve a far cambiare anche l'Italia. Sbagliando il meno

possibile.

L'Italia del

2001

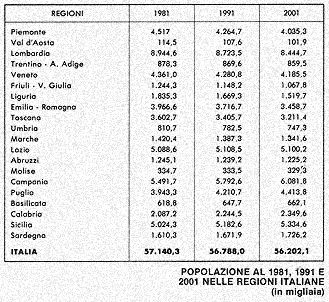

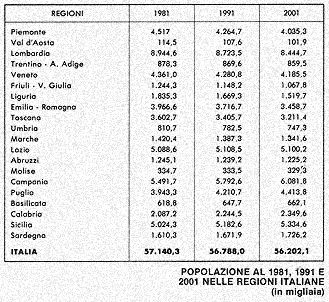

L'Italia del 2000 sarà più "piccola". Oggi

ha più di 57 milioni di abitanti, fra vent'anni ne avrà

quasi un milione in meno. E ancora: la quota di anziani salirà

a 12,5 milioni di persone; due italiani su nove avranno più

di 60 anni.

Questi dati demografici, che denunciano la "crescita zero"

(o sottozero) della nostra natalità, si rifletteranno sul mercato

del lavoro. Ma in che modo? Risponde la Fondazione Agnelli: ci saranno

più anziani (teoricamente pensionabili) e i giovani varcheranno

più tardi le soglie del mondo del lavoro, per la diffusione

maggiore della scolarità, (oggi, 73 giovani su 100 frequentano

le scuole superiori, ma si è sulla strada del rapporto 93 a

100, che è quello attuale del Giappone); ma, in compenso, aumenterà

il numero degli anziani "in salute", quindi disponibili

a lavorare oltre l'età della pensione; e sarà più

alto anche il numero delle donne disposte ad entrare nel mondo del

lavoro. Oggi sono inserite, o desiderano esserlo, 26 donne su 100;

a fine secolo saremo intorno al 30%, più vicino alla media

americana (39,8%) e giapponese (36,3%).

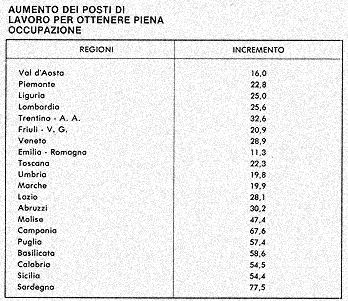

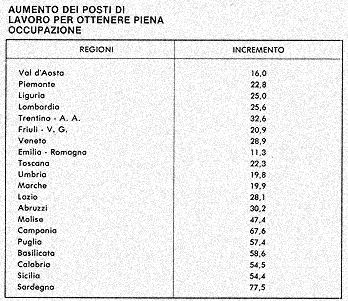

Tutto questo vuoi dire una cosa: che nel 2000 sarà maggiore,

e non minore, la forza-lavoro sul mercato. I futurologi stimano che

a fine secolo saranno necessari 3,6 milioni di posti di lavoro in

più, per un tasso di disoccupazione (ottimistico, in realtà)

del 5%. Ma come si giunge a questa cifra? Si è stimata la forza-lavoro

attuale, anche nella proiezione di quella futura; si è calcolata

la quota odierna di "sommerso", (circa due milioni di posti,

pari al 13,9% degli addetti "ufficiali"); si è calcolato

il numero dei "disoccupati mascherati" (i cassintegrati,

che risultano occupati solo nelle statistiche); si è dovuto

tener conto dell'elevamento a 65 anni dell'età della pensione

previsto dalla riforma previdenziale di De Michelis e del numero delle

donne che si dichiareranno disponibili al lavoro in più; con

la riserva di circa un terzo di posti, che non si dovranno creare

ex novo, dovendo piuttosto "emergere" dal cono d'ombra del

"sommerso". E con forti squilibri regionali: al Nord, soprattutto

in Piemonte, Val d'Aosta, Emilia e Toscana, la manodopera potrà

essere insufficiente, mentre in diverse aree del Sud, in particolare

là dove la natalità continuo ad essere elevata, sarà

ancora eccedente.

In cambio, struttura di lavoro meno rigida: pochi saranno in grado

di fare lo stesso lavoro per tutta la vita; molti dovranno alternare

periodi di lavoro a "momenti di ritorno a scuola", per la

formazione obbligatoria degli adulti; molti posti saranno part-time,

(oggi la percentuale italiana del part-time è del 2,7%, la

più bassa d'Europa; e dovrà salire almeno intorno al

13%). Altri posti di lavoro si creeranno per lo sviluppo del sistema

sanitario nazionale, con nuovi (e immensi) bisogni ai quali lo Stato

non potrà far fronte, e che porteranno alla nascita di forme

di mutuo aiuto, nate spontaneamente, o sostenute dal sistema assicurativo.

Meno ragazzi nelle scuole: e si prevede che dalle 41.000 classi in

eccesso si potranno ricavare abitazioni per 200.000 persone. Si trasformeranno

i consumi: più viaggi, più medicine, più hobbies.

E il panorama mondiale presenterà un drammatico contrasto:

più di metà della popolazione del mondo vivrà

in Paesi asiatici, sovrappopolati e a basso reddito; 88 persone su

100 vivranno sotto regimi dittatoriali (di qualsiasi colore politico)

e solo 12 su 100 in regimi ad economia di mercato.