L'"anno annibalico"

è stato solennemente inaugurato a Tuoro, sul lago Trasimeno

piccolo e aereo paese umbro prossimo al confine con la Toscana che

oggi, non fosse per il gran Cartaginese, difficilmente troverebbe

spazio nelle cronache contemporanee. Nel discorso d'apertura al Teatro

Municipale, che accoglierà in seguito il centro di documentazione

sugli antichi fatti, uno specialista, il professar Giancarlo Susini,

Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università

di Bologna, con precisione clinica ha descritto la "choc annibalico"

che percosse i Romani giusto duemiladuecento anni fa: la battaglia

detta "del Trasimeno" è collocata, infatti, concordemente

da quasi tutti gli storici, al 217 avanti Cristo.

Quell'"incursione" in Italia, durata quattordici anni, con

la quale Annibale si era proposto di disgregare la prima costruzione

politica di Roma, secondo gli studiosi provocò o suggerì

una serie di cose che, con il passare dei millenni, sono divenute

solo più chiare: la formazione di un primo nucleo di nazione

italica e, insieme, ciò che per un pezzo l'avrebbe tenuto in

scacco; la conversione dei contadino-soldato in legionario professionista;

la vocazione ssionista; la vocazione internazionale di una potenza,

Roma, rimasta fino ad allora in limiti provinciali; l'intuizione dell'"Imperium";

la nozione della monarchia universale; il sogno - o incubo - della

restaurazione di un ordine universale che non cessa di perseguitare

quanti - per meriti, per colpa o per caso - si trovano a dovere assumere

responsabilità a livello mondiale.

Questi e altri aspetti della presenza di Annibale il Cartaginese nella

Storia saranno del resto descritti in una serie di conferenze e di

seminari. "Così -dicono quelli di Tuoro - ne sapremo un

poco di più anche noi, che qualche volta ci troviamo in difficoltà

con i visitatori venuti qui a cercare notizie di quei fatti".

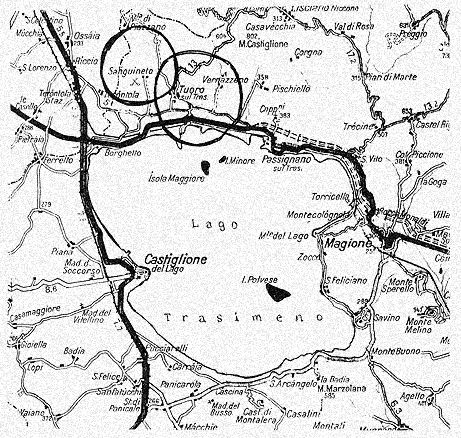

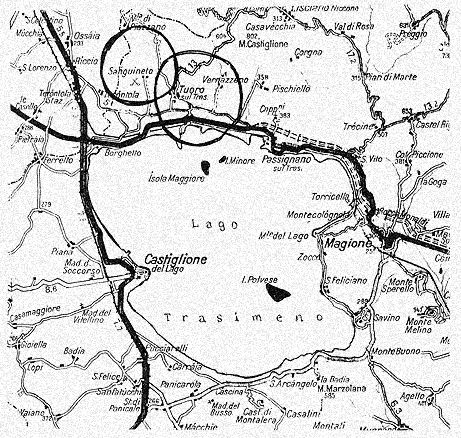

Ma perché Tuoro? Perché da queste parti, con ogni probabilità,

si svolse la battaglia. Il posto giusto per osservare i luoghi è

il piazzale all'ingresso del cimitero, sul fianco dell'altura sulla

quale sorge il paese. Di là si vede bene la pianura; anzi,

una valle (e anche angusta) tra le colline che la chiudono a semicerchio,

lanciando qualche sperone all'interno. La piana si apre verso il lago,

quasi a perdita d'occhio: il Mommsen, autore della più celebre

"Storia di Roma" dell'Ottocento, giustamente si chiedeva

come mai i soldati romani si fossero trovati stretti in tutto quello

spazio.

Ma Mommsen avrebbe dovuto investigare meglio i luoghi e chiedersi

ragione dei nomi per dissipare i dubbi. Innanzitutto, perché

Tuoro si chiama Tuoro? C'è chi ricorda un etimo etrusco che

indica "altura" e, dopo tutto, qui siamo in Etruria. Ma

le alture, qui, sono tante. Perché questa sì, e le altre

no? Tuoro indica anche un arnese per pescare, ed ecco che la pista

si fa più interessante. Il paese potrebbe avere tolto il nome

dall'arnese di quello, o di quelli, che vi abitavano in passato, dedicandosi

alla pesca. Tuttavia, si può osservare, il lago è distante,

a occhio e croce, almeno un chilometro. Ma una volta non era così.

E per sincerarsene occorre scendere un pò più giú:

una strada ai piedi del paese reca ancora il nome "Via del Porto".

L'aerofotografia ha rivelato che la centuriazione romana finisce giusto

contro la strada. Tutto quello che sta più in là, i

campi di girasole, la ferrovia, la superstrada, e più in là

ancora, il lungolago e l'imbarcadero, una volta erano lago. E Tuoro

era a picco sul lago. Non Tuoro che è citato dalla guida dei

"Touring", secondo la quale il paese risale al XIV secolo,

ma quella citata già in un documento medioevale del 1260.

Le cose si osservano molto meglio dal Palazzo, dove del resto, (e

tanto tempo fa), prese l'avvio la singolare indagine che doveva condurre

il professar Susini e gli altri studiosi all'identificazione del luogo

della battaglia del Trasimeno, la prima catastrofica sconfitta inflitta

da Annibale, e dalla quale i Romani uscirono con la precisa nozione

che nulla, mai, più, sarebbe stato come prima. Del resto Scipiane

(il padre dell'"Africano") solo poche settimane prima aveva

avuto qualche presentimento quando, stando al racconto di Polibio

(III, 70), aveva tentato di distogliere Tiberio Sempronio dall'affrontare

il Cartaginese sulla Trebbia: "Sarebbe meglio, invece, se dedicassimo

l'inverno all'addestramento dei soldati; Annibale marcia con professionisti".

Lo aveva detto a chiare lettere.

Più che di vera e propria indagine, con ogni probabilità

si dovrebbe parlare di ricognizione nell'antichissima viluppo di segreti,

legato al Palazzo, e che pazientemente e con prudenza il vecchio conte

Teodorico Moretti Costanzi viene tentando di districare, in parte

sollecitato anche da qualche prodigio, di cui lascerà a noi

la briga di valutare l'attendibilità.

Docente di Filosofia Teoretica, anche lui all'Università di

Bologna, parla preciso ed essenziale: "Annibale aveva posto il

campo all'incirca sull'altura; sulle colline di fronte, la cavalleria,

i Celti, gli astati: proprio dove sorge il piccolo castello; vi nacque

una parente nostra, che doveva essere poi madre di Baccio di Fortebraccio".

Verrà anche un momento, nel corso di questa visita al Palazzo,

in cui avremo l'impressione che il professore si muova, in cima ai

secoli, come quei personaggi che appaiono nell'ultimo ricevimento

descritto da Proust nel suo libro, sopra gli immaginari altissimi

trampoli del tempo, le cui estremità affondino in un remoto

indistinto: "Per capire come andarono le cose, tenga sempre presente

il racconto di Polibio: la maggior parte dei soldati fu fatto a pezzi

nel proprio ordine di marcia. Quando tutta la colonna ebbe superato

il Maipasso e si trovava vicino all'antica sponda, gli uomini di Annibale

le piombarono addosso: qualche reparto romano doveva essere sparso;

altri erano in testa, e cioé i seimila che, combattendo, riuscirono

a farsi largo e a sfuggire sulla collina. Si rifugiarono in un villaggio

etrusco; assediati a lungo, furono costretti ad arrendersi".

Il Palazzo, chiamato anche nelle mappe catastali "del Capra"

e le cui parti, visibili contano almeno sette secoli, sorge contro

il fianco della collina che accoglie in cima Tuoro, e quindi di poco

si solleva sulla valle. Dice Maretti Costanzi: "Il primo pezzo

lo costruì un nostro avo che era notaio in Bologna, Nardo de'Coli.

Ecco, nel salone, contro il muro, lo stemma di pietra, dov'è

raffigurata un'aquila che allarga gli artigli su due sfere. I miei

amici eruditi hanno fatto molte congetture, ma secondo me le sfere

alludono al nome Coli, che a Perugia indicava quello che a Bergamo

indica Colleoni. Non avevano ancora veri cognomi, a Perugia; e la

figlia del Nardo portò quello che era allora il Palazzo in

dote a un nobile napoletano, il quale, lui sì, aveva già

un cognome, il conte Costanzo, dal quale discendo. Il costruttore

del Palazzo edificò, come spesso usava nel Medioevo, sfruttando

qualche struttura già esistente, incorporandola, utilizzando

altri materiali che potevano giacere intorno: e che cosa poteva esserci,

qui, prima del Palazzo?"

Torniamo alla battaglia: perché è necessario tener conto

del racconto di Polibio? Perché un'inattesa e insperata conferma

viene oggi dalla linea degli "ustrini". Sono delle buche

del diametro anche di due metri (profondità tre-quattro metri),

che nell'antichità si era soliti scavare nel suolo per bruciare

i cadaveri. Anche i Romani vi facevano ricorso, e ne sono stati individuati

alcuni nella stessa Roma. Ma le buche puniche, invece che circolare,

avevano forma rettangolare; gli "specialisti" cartaginesi,

poi, usavano scavare anche un pozzetto laterale per appiccare il fuoco

alle cataste di cadaveri e legna.

Una lungo serie di "ustrini", sia rettangolari sia circolari,

è stata rinvenuta nella volle che gli abitanti, ai tempi di

Giulio II, chiamavano "campos sanguineos", (l'attuale villaggio

Sanguineto è arrivato dopo): "Venne a visitarli il Papa,

non entrò in casa da noi, ma sostò davanti al grande

portale d'ingresso, per ricevere l'ossequio della famiglia. Durava,

dunque, la fama di "campi insanguinati" per via della battaglia.

Del resto, a me fanciullo i contadini parlavano delle acque del fiume

Macerone, rosse di sangue, esattamente con le stesse parole che aveva

ascoltato Byron un secolo prima, quando venne qui, nel corso di quel

suo viaggio che poi narrò nel Child Harold".

Annibale, vinta la battaglia, doveva eliminare i cadaveri - quindicimila

romani, almeno, più alcune migliaio dei suoi - rimasti sul

campo. I suoi "genieri" scavarono gli "ustrini"

di tipo punico; è verosimile che i prigionieri romani, (circa

cinque-seimila), abbiano scavato gli altri; e tutti nei luoghi dove

più si ammucchiavano i cadaveri. E' per questo è illuminante

il racconto di Polibio: le fiamme si levarono la dove i reparti erano

stati sorpresi e macellati nel loro "ordine di marcia".

Ma torniamo al Palazzo, dove sono almeno due "ustrini".

Uno è nello spiazzo antistante; ma l'altro, di tipo punico,

consolidato con muri (da chi?) è nel sotterraneo del Palazzo,

in corrispondenza di una delle due torri che del resto incorpora un

manufatto molto più antico e non identificato.

Sorgeva un santuario nel luogo dell'"ustrino"? Poco più

in là, sempre nel sotterraneo e in corrispondenza della seconda

torre, si apre invece una profonda cavità, questa quasi certamente

un luogo di culto: si riconosce la pietra sacrificale, e si riconoscono

strutture anch'esse incorporate nella torre: "La mia idea èche

il Capra, un altro perugino della consorteria della famiglia, cui

il Palazzo passò in uso per un paio di secoli, prima di tornare

a noi per via matrimoniale, abbia eretto le nuove parti dell'edificio

in corrispondenza di due resti archeologici ancora evidenti ai suoi

tempi, verso la fine del Quattrocento. E che cosa potevano essere?"

Ma l'"ustrino" di casa, quello - per così dire -

"monumentato", in seguito e in tempi più vicini a

noi venne usato ancora una volta. E così attirò l'attenzione

del professar Moretti Costanzi. Per farla breve: nel Palazzo, come

in ogni antico, nobile palazzo che si rispetti, come in ogni maniero

entrato in qualche modo nella storia, si aggira uno spettro. Estraiamo

la vicenda dalla reticenza del conteproprietario con molta difficoltà:

"Insomma, vedete voi, io vi posso esporre solo i fatti. Tenete

conto poi della circostanza che io ho saputo della vicenda solo dopo,

molto dopo che avevo osservato io stesso le cose strane". Ha

visto lo spettro? "Penso di averlo intravisto".

Verso la fine del XVII secolo, un avo del conte, Anton Maria, relegò

nel Palazzo la sorella Veronica che non voleva mandare sposa onde

risparmiare, tirchio qual era, la dote. La giovane (aveva comunque

quasi trent'anni) tentò la fuga con l'aiuto di un servo, che

si era invaghito di lei: ma questi voleva essere compensato subito,

"lei immagina come", e al suo rifiuto la uccise. Poi, con

la complicità di due compari, gettò il cadavere nell'"ustrino"

e lo bruciò.

Lo spettro, sembra, mise sull'avviso Anton Maria, il quale da Perugia

si precipitò al Palazzo, convocò nel salone i tre figuri,

"ed era solo, pensi al suo coraggio", due ne uccise di spada,

il terzo si salvò. Ci fu un processo, nel 1684: l'avo fu condannato

a versare alla Chiesa metà del patrimonio e a scontare dieci

anni di carcere. Fu persino scomunicato. In seguito, in diversi modi,

le pene furono rimosse; il terzo assassino, invece, venne condannato

a morte in contumacia.

"C'è il ritratto di Veronica, qui in una stanza, chissà,

forse è quello che la tiene inquieta. Glielo fece fare il fratello

che la volle ritratta con la spada in mano e con l'armatura dei Cavalieri

di Malta". Sta di fatto che, frugando tempo fa nell'"ustrino",

si rinvennero le "devozioni" che la povera Veronica portava

al collo; e, frugando ancora, fu ritrovato un pezzo di lancia romano,

una orribile punta di lancia cartaginese, una punta di freccia, un

mezzo elmo romano, un amuleto di vetro, forse di fattura egizia.

Arrivarono, convocati da Moretti Costanzi, gli archeologi; e nel 1959

si incominciò a delineare la teoria che là, intorno

al Palazzo, poteva essersi svolta la "battaglia del Trasimeno":

fino a quel momento, gli studiosi erano stati sempre incerti, come

lo sono ancora, in buon parte, per la battaglia di Canne.

"Ma, lei, il fantasma, l'ha mai visto?" L'ha visto la vecchia

governante, appena giunta li: non sapeva nulla della storia, "una

signora vestita di nero mi fece cenno di seguirla, io le andai dietro,

e giunsi a quel posto, all'"ustrino". Poi andò via,

me lo aveva indicato chiaramente. Stranissimo davvero che il conte

ve ne abbia parlato".

Ora il fantasma arretra, ed emergono i soldati cartaginesi e quelli

romani, con l'aiuto delle scienze archeologiche comparate.

Per i Romani, gli occhi di Annibale erano fiammeggianti, "torvaque

oculos sub fronte minaces", scrisse un poeta latino del primo

secolo dopo Cristo, Silio Italico. Nel busto conservato al Museo di

Napoli, il generale cartaginese ha il volto duro e lo sguardo implacabile.

Si sa perché: aveva nove anni quando il padre Amilcare Barca

gli fece giurare eterno odio al popolo romano; così tramanda

la leggenda. E così fu nei fatti, almeno per gli odiati. Lo

scultore ha mantenuto l'espressione, aggiungendo pieghe e rughe (pessimismo?

scetticismo?) accanto al grosso naso semita di questo personaggio,

definito da Warmington "il più nobile fallito del l'antichità",

il grande condottiero che uno storico inglese mise ai primissimi posti

nella classifica ideale dei geni militari di ogni epoca.

Che cosa fu la battaglia del Trasimeno, che, con la messa a ferro

e a fuoco delle aree attraversate dal cartaginese, costò globalmente

trecentomila morti ai popoli della Penisola? Dice Giovanni Brizzi,

dell'Università di Bologna, che da poco ha terminato il libro

"Annibale: strategia e immagine": "Fu un enorme fenomeno

di svolta della storia mediterraneo, dovuto essenzialmente alla seconda

guerra punica, quella detta, appunto, "annibalica". Lo scontro

fra due superpotenze dell'epoca. Un immane conflitto, che per le popolazioni

italiche si trasformò in un incubo di proporzioni tali, da

innescare irreversibilmente la psicosi dell'aggressione nei Romani".

Prima della guerra, Roma aveva avuto un concetto delle relazioni internazionali

fondato su valori astratti (il giuramento, il patto ... ): coagulandole

attraverso un'accorta politica matrimoniale, aveva attirato a sé

le classi dirigenti della Penisola. Campani, Etruschi, Umbri, Volsci,

Sabini erano così diventati "cives romani". Insomma,

Roma aveva trasformato un rapporto tra individui in relazioni internazionali.

Tutto si era basato sul concetto di "fides", vale a dire

sul rispetto di un rapporto fra classi aristocratiche, le uniche ritenute

in possesso di una sufficiente coscienza politica. Dopo lo "choc

annibalico", e anche dopo la vittoria contro Annibale, Roma trasformò

questa impostazione. Annibale aveva dimostrato di possedere un'efficace

educazione, prevalentemente ellenistica. I Romani assimilarono la

lezione. La Grande Paura, da elemento negativo, si risolse in un elemento

positivo attraverso la "dissuasione": l'apparato militare

come forza deterrente, con il corollario della coercizione diplomatica.

Nacque la teoria, trasformata in pratica, della "pax" intimidatoria,

della pace imposta con ogni mezzo.

Il sistema romano riteneva sacre e inviolabili le frontiere dell'impero,

non solo per patriottismo latino e/o sovranazionale, ma anche perché

quell'impero si riteneva diverso, unico portatore di verità,

di morale, di valori universali. Un concetto che racchiudeva implicitamente

il "complesso del l'accerchiamento". Per non finire in una

"sacca mortale" era necessario reagire: rispondendo con

la forza. Il concetto del l'accerchia mento nacque precisamente con

la disfatta del Trasimeno. E' l'analisi di questo periodo (dal 218

al 202 a.C.: sedici anni di violenze e di distruzioni, di battaglie

diplomatiche e di sconvolgimenti sociali) porta in luce fenomeni decisivi:

lo scardinamento delle strutture economiche; la creazione - da parte

di Roma - di un esercito non più temporaneo, mosso dall'"ethos"

(questione morale, la lotta contro Annibale), ma praticamente professionale,

con lunghe ferme e con capi di carriera.

Mutano geografia dei costumi e paesaggio sociale. Mentre le armate

cartaginesi scorazzano e depredano, crolla la piccola entità

poderale, si estende il latifondismo, si sviluppa la pastorizia, e

con essa cresce il volume di affari legato all'allevamento. I contadini

proletari diventano manodopera a buon mercato. La seconda guerra punica

è catastrofica: più di 400 città vengono distrutte.

Le campagne diventano pericolose, passeranno decenni prima che ci

si posso avventurare senza rischi: gli esuli, gli sbandati, i fuggitivi

che vagavano per sopravvivere, formarono pericolose bande di briganti.

Dopo Annibale, il soldato proletario diventò una clientela

militare. "Prima il soldato-contadino aveva qualche cosa da difendere:

la propria terra. Combatteva fino all'ultimo sangue contro l'invasore

cartaginese, contro il suo esercito mercenario, perché combatteva

sulla porta di casa. Dopo, per garantire sicurezza ai confini e "pax"

all'interno, i Romani dovettero mantenere truppe stanziali"

Su tutto questo il condottiero cartaginese passò come un ciclone.

Fu l'inventore della guerra-lampo, tant'è che uno dei modelli

della scuola tedesca di "blitzkrieg" fu proprio la battaglia

di Canne (i Romani vi persero 25 mila uomini, altri 10 mila furono

fatti prigionieri). Prima di valicare le Alpi con il suo addestratissimo

esercito (30 mila uomini, suddivisi per contingenti nazionali, ma

legati al condottiero da una straordinaria devozione), Annibale si

informò scrupolosamente dei nemico. Fu, anche in questo, straordinariamente

moderno. Per Cartagine lavoravano i mercanti punici, i "Guggas"

che facevano la spola dall'Italia alla Spagna. E, in Spagna, padroni

erano i Barca. Si trattava di una preziosa rete di informazioni sulle

capacità logistiche e strategiche del futuro nemico. Inoltre,

per mezzo di emissari celtici e gallici, il generale cartaginese avviò

una sistematica opera di sovversione fra le tribù cisalpine,

che mai sopportavano l'egemonia romana. Nulla fu lasciato al caso.

Il genio di Annibale si manifestò soprattutto nei particolari.

la sua stessa figura "eroica" venne esaltata al massimo:

la traversato delle Alpi fu oggetto di ammirazione, sebbene - osserva

Polibio - molte tribù galliche avessero fatto altrettanto.

La novità consisteva ne otto che, per la prima volta, era stata

effettuata dall'esercito di una nazione "civile".

In questo quadro mitologico si inserirono gli elefanti, elemento di

dissuasione, più che di reale efficienza militare: morirono

tutti di stenti e di freddo; l'ultimo, il leggendario Surus, di cui

parla Plinio come dei "più valoroso elefante di tutte

le guerre puniche", si prese la malaria attraversando le paludi

appenniniche.

Annibale si sentì investito dal destino degli dei: "Dal

giorno in cui fu proclamato generale ( ... ) si comportò come

se non la Spagna, ma l'Italia gli fosse stato assegnata per sua provincia",

notò Tito Livio. Era il culto della personalità. Così

nacque il mito del novello Eracle Nelqart, personaggio fenicio che

dalla Penisola lberica arrivò in quella italiana, esempio di

sincretismo fra divinità greca e fenicia. Il generale favori

la costruzione di un suo alter-ego sovrumano. Roma stesso lasciò

intatta la leggenda: tanto più forte era l'avversario, tanta

più gloria per chi era riuscito a sconfiggerlo.

Ecco allora che, nella memoria popolare, Annibale indossa la pelle

del leone, impugna la clava (Ercole), giustifica il suo ascendente

sull'esercito perché " ... era il primo a mettersi in

marcia, sia piedi sia a cavallo; si gettava per primo nella mischia,

e si ritirava per ultimo dal combattimento". E' sempre Tito Livio

a narrarlo. Pregi (probità, sobrietà, sicurezza, genialità

militare), cui si contrappongono difetti di bibliche proporzioni:

"Una crudeltà inumana, una slealtà peggio che punica,

nessun rispetto per la verità; egli non teneva nulla per sacro,

non aveva alcun timore per gli dèi, non era trattenuto né

da giuramenti né da scrupoli religiosi". Non faceva prigionieri,

li eliminava.

Eppure, fu proprio da lui che i Romani ereditarono nozioni militari

e strategiche di grande rilevanza, soprattutto per quanto riguardava

l'uso spregiudicato della cavalleria (l'arma trionfale di Annibale)

e della fanteria (maggiore mobilità e unità altamente

specializzate). Grazie a lui, Roma capirà che non contava tanto

la potenza militare in sé, quanto l'opinione che l'avversario

si formava della altrui potenza.

Personaggio romantico, ma perdente: gigantesca figura d'eroe, ma vittima

della "hybris storica" e della malvagità dei suoi

nemici, secondo tanta agiografia del secolo scorso. Un condottiero

che avrebbe potuto piegare Roma, se non si fosse scontrato con il

particolarismo delle municipalità, con la miopia mercantile

e con certi egoismi (il caso di Capua, che lo accolse ma non lo aiutò

in concreto). In questo, Annibale incarnò perfettamente "colui

che prende la Storia per la coda ed è capace di fermarla",

secondo un'antica definizione greca. Beffarda conclusione per un genio

che condizionò la Storia: ma non nel senso che avrebbe voluto.