La

crisi che ha investito il nostro Paese ha cause remote e prossime, ma

facilmente individuabili, alle quali non si pone alcun rimedio - La

situazione economica e le prospettive per gli anni '80 - Mezzogiorno

ed Europa comunitaria.

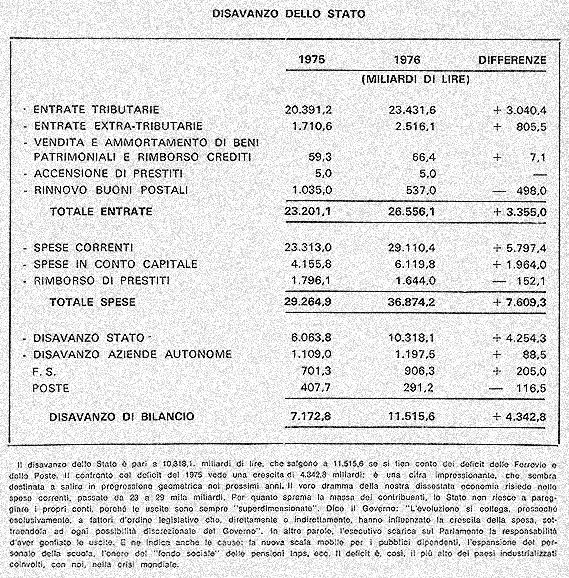

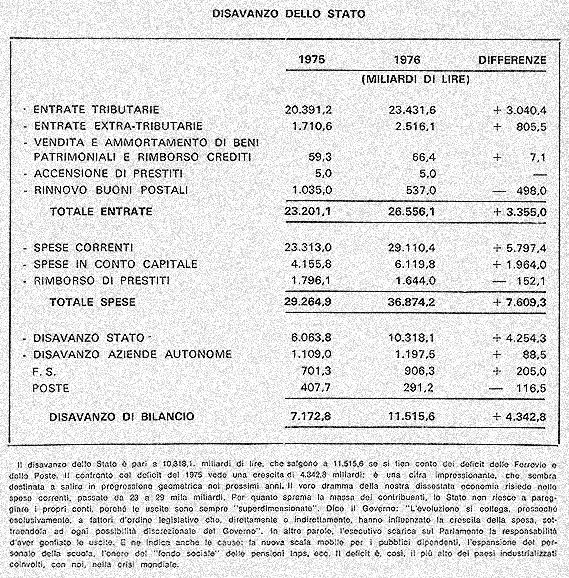

Il passivo del

bilancio dello Stato raggiungerà nel 1976 la cifra record di

11.516 miliardi di lire. I passivi dei bilanci degli enti locali sono

calcolati intorno ai 20.000 miliardi. Gli ospedali italiani hanno

debiti per circa 3.000 miliardi. I carrozzoni mutualistici devono

agli ospedali oltre 2.000 miliardi, ma non pagano per mancanza di

quattrini. La nostra bilancia dei pagamenti con l'estero segna una

vertiginosa curva discendente. Le Partecipazioni Statali sono in crisi

(l'equilibrio economico delle aziende dell'Iri è precario;

Alfa Romeo, Alfasud e Alitalia - come ha esplicitamente affermato

il prof. Petrilli - "sono coinvolte in crisi di portata mondiale",

le altre imprese del gruppo sono "sottocapitalizzate", mancano

indirizzi governativi, si fanno salvataggi indiscriminati, si coprono

oneri derivanti da "condizionamenti di natura politica".

A risollevare l'Eni dalle rovine e dalla corruzione è stato

mandato un barese di provate capacità e dalle mani pulite,

l'avvocato Sette. Un precipitoso cambio di guardia si è reso

necessario per l'Egam. La Gepi è una macchina mangiasoldi.

L'Efim stagna). Mentre continua a "dilatarsi la base monetaria"

(in parole povere, si allarga l'inflazione), lo sviluppo economico

langue, la cassa integrazione impera, l'assenteismo dilaga, la contingenza

imperversa, si svaluta per contenere la recessione, l'autunno sindacale

è dietro l'angolo, gli imprenditori privati - nulla più

avendo da investire - chiudono bottega o svendono, la disoccupazione

si gonfia, la sottoccupazione è assurta a sistema. Assistiamo

al progressivo disfacimento degli ultimi valori morali e civili su

cui si fondavano una politica e un'economia che pure avevano portato

l'Italia nel novero dei Paesi più industrializzati del mondo.

Massimo esempio di anarchia funzionante, il nostro Paese ha fatto

i conti delle recenti ferie: un popolo di indebitati fino al collo

ha sperperato tra luglio e agosto la bazzeccola di 5.000 miliardi

di lire!

I venti anni che seguirono all'entrata in vigore della Costituzione

repubblicana ci diedero una nazione ricca di fermenti e di energie

umane. Ricostruito il Paese, alla laboriosità e alla sobrietà

tradizionali le masse univano una dignità e una speranza nuove.

:Cresceva lo spirito imprenditoriale, la scuola e l'università

selezionavano qualitativamente, nelle amministrazioni pubbliche cominciavano

a cadere i vecchi formalismi, disponevamo delle tecniche e dei mezzi

produttivi più avanzati, avevamo una gran voglia di lavorare,

di realizzare quel trasferimento verso una diversa sfera sociale che

è la molla di spinta in grado di garantire un'ascesa collettiva

e un benessere sconosciuti nel passato. Non è che mancassero

le tensioni. C'erano, come sempre, ingiustizie, perfidie, soprusi.

La vecchia (e anche nobile) idea dello Stato centralizzato che tutto

vede e a tutto provvede era, almeno nelle società occidentali,

ormai tramontata; mentre - sull'altro fronte - si moltiplicavano le

richieste di intervento nella sfera sociale. Era inoltre evidente

che il tentativo operato dai politici nell'immediato dopoguerra di

soddisfare queste domande mediante enti e organismi svincolati dall'apparato

statale tradizionale poteva considerarsi in massima parte fallito,

sia perché i servizi resi non erano snelli, sia per il malcostume

connaturato alla distribuzione di posti di sottogoverno. Per quel

che riguarda gli imprenditori, titolari di aziende consolidate, diventati

sempre più ricchi e (politicamente) potenti, si accorsero che

la nuova società non poteva fare a meno dei loro prodotti,

né dell'occupazione che essi assicuravano, né delle

espansioni vantaggiosamente "contrattate" (eterna preziosità

delle diseconomie del Mezzogiorno!): da quel momento diventò

per loro possibile trasferire sulla collettività i rischi e

gli oneri delle loro imprese, continuando però a goderne gli

utili. A loro volta, i politici scoprirono che la moltiplicazione

dei posti di lavoro e il consumismo erano estremamente produttivi

in termini elettorali, mentre un "accorto" uso degli strumenti

politici poteva dissetare l'enorme fame di quattrini degli apparati

partitici. Il centrosinistra nacque anche con l'ansia illuministica

di riqualificare e ridimensionare il "centro", e di attuare

le deleghe delle funzioni previste dalla carta costituzionale; mentre

dovevano essere del tutto ristrutturati - sul piano organizzativo,

procedurale, dei sistemi di reclutamento e selezione del personale,

e via dicendo - alcuni settori (Giustizia, Tesoro, Finanze, ecc.),

le cui funzioni, per essere connaturate col potere statale vero e

proprio, non potevano essere affidate ad alcun ente.

Cosa si è invece verificato? Non solo non si è mai posto

mano a una qualche innovazione concreta e sostanziale nei settori

su citati, ma se ne sono moltiplicati all'infinito le difficoltà

e gli incroci di competenze con iniziative occasionali e contingenti,

molto spesso demagogiche, che hanno trasformato quei centri in altrettanti

apparati mummificati che, posti di fronte a tentativi di operazioni

moderne, traumatizzanti, (come la riforma tributaria), sono rimasti

lettera morta. Perché? Perché non è possibile

innestare su un telaio decrepito sovrastrutture nuove. Su quel telaio

i politici continuano ad applicare iniziative confuse e velleitarie,

ciambelle di salvataggio corporative che, volendo accontentare alcuni,

e sempre gli stessi, (come ha dimostrato il 15 giugno) hanno spazientito

tutti.

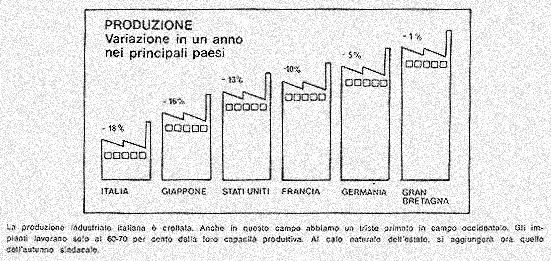

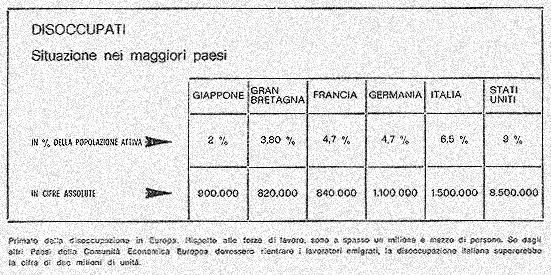

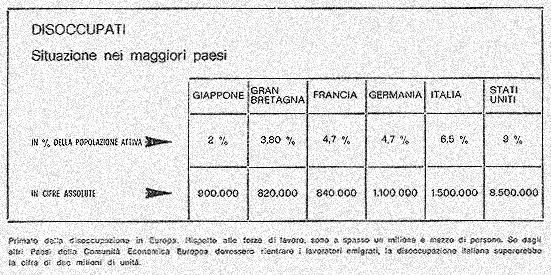

Un milione e mezzo di disoccupati; è una cifra da primato per

l'Italia degli ultimi quindici anni. Nessun Paese europeo ha una percentuale

così alta (8,5 per cento della popolazione attiva) di gente

rimasta senza lavoro. La cassa integrazione è al limite dello

svuotamento. Ma non siamo ancora al tetto. Aziende di tutte le dimensioni

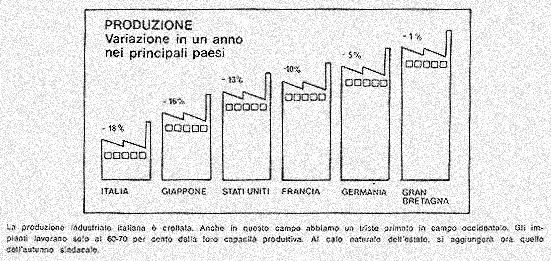

ne prospettano il ricorso. La produzione industriale è quella

che è, gli impianti lavorano al 60-70 per cento delle loro

capacità. In molte zone industriali il colpo d'occhio è

desolante: fabbriche chiuse, fabbriche occupate. Il costo della vita

aumenta a ritmi vertiginosi. L'Italia, si dice, è la malata

d'Europa. E' un'idiozia abissale, uno slogan logorato, che non rispecchia

realisticamente le cose. La clinica è affollata di molti altri

pazienti, europei e mondiali. Non c'è Paese industriale che

non abbia subito il contraccolpo della crisi petrolifera. Tutti hanno

i loro problemi. Ma gli altri, a dispetto nostro, si sono affrettati

a cercare i rimedi. Gli inglesi hanno varato severe misure per il

contenimento dei prezzi e dei salari; Londra ha scelto per obiettivo

l'inflazione e sta dedicando tutte le energie alla difesa del potere

d'acquisto della moneta. La Francia ha predisposto un piano per la

tutela delle aziende in difficoltà: rilancio degli investimenti

pubblici e protezionismo; l'unità politica ed economica europea

si è allontanata, ma i francesi se ne preoccupano ben poco.

Anche la Germania ha di fronte lo spettro della disoccupazione, ma

Bonn ha esplicitamente dichiarato che rispedirà nei Paesi d'origine

tutti gli emigranti.

Soltanto ora noi abbiamo varato un "pacchetto" per avviare

la ripresa. I quattrini (quattromila miliardi) serviranno da volano

per rimettere in moto meccanismi arrugginiti, per provocare investimenti,

per difendere l'occupazione. Ma proprio qui cominciano le note polemiche.

Il "pacchetto" prevede una serie di "iniezioni di liquidità"

(secondo la definizione keynesiana) in favore della nostra economia.

E' stato però osservato che se l'economia italiana abbonda

di qualcosa, questa è proprio la liquidità! Vi è

un mare di carta stampata che circola, certamente eccessiva rispetto

al livello della produzione nazionale. Non ci troviamo dunque - come

ha osservato il direttore dell'Istituto di scienze economiche dell'Università

di Messina, Angelo Amato - di fronte a una politica "monetaria"

espansiva, ma ad una politica "di bilancio" keynesiana (anche

se il "pacchetto" è fuori bilancio) intesa all'espansione

mediante investimenti pubblici e incentivazioni di investimenti privati.

Solo - ha aggiunto lo studioso - che non si configura una situazione

economica come quella prevista da Keynes negli anni della crisi (1929

e seguenti). Oggi, la nostra situazione è tutta particolare,

e reclamerebbe, accanto alla cultura economica keynesiana, un pò

di immaginazione. Il "pacchetto" rappresenta una correzione

operata dalle nostre autorità finanziarie alla distribuzione

del reddito nazionale fra consumo e investimento. Fin qui, tutto bene.

Ma se si attingeranno al mercato finanziario i miliardi del "pacchetto"

in aggiunta ai circa 30.000 miliardi che saranno i disavanzi del bilancio

finanziario statale negli anni 1975-77, cosa rimarrà a disposizione

delle imprese private, che pure devono attingere al mercato finanziario

per i loro investimenti? Si dovrà far ricorso a nuove, enormi

emissioni di carta-moneta, ciò che provocherà un vertiginoso

aumento del livello generale dei prezzi. Allora, che fare? "Quando

le spese di consumo sono in eccesso rispetto a quelle di investimento,

che permangono ad un livello notevolmente inferiore a quello che consente

la piena occupazione, non è soltanto aumentando ed incentivando

gli investimenti che si può porre riparo, in una situazione

che non sia quella prevista dal Keynes degli anni trenta; ma bisognerà

contenere le spese di consumo, segnatamente le spese correnti statali

inutili. Le nuove spese di investimento si dovrebbero - in una situazione

come la nostra - scambiare con uguali riduzioni delle spese correnti

(di consumo) inutili. E si dovrebbe anche attivare il prelievo fiscale,

almeno in quei settori sui quali la riforma tributaria non grava,

come invece pesa sui redditi dei lavoratori che corrispondono l'imposta

per ritenuta".

E veniamo alla bilancia dei pagamenti, fragilissima, in rapporto sia

alla difficile situazione economica, sia al pesante cumulo di debiti

già contratti. Parliamo di questi ultimi. In totale, ammontano

a tredici miliardi e mezzo di dollari, (ad un cambio di 660 lire per

dollaro, siamo a quota 8.580 miliardi di lire), sui quali occorre

pagare gli interessi, (l'ultimo prestito dal FMI - 620 miliardi di

lire - ha un tasso del 7,25 per cento: la media dei prestiti precedenti

è intorno al 9 per cento). Quest'anno dovranno essere pagati

- come conferma la relazione della Banca d'Italia - novecento miliardi

per interessi e circa seicento miliardi per rimborsi in conto capitale;

nel biennio seguente questi pagamenti saranno anche più cospicui.

Ora, il pericolo più evidente è che si debbano contrarre

nuovi debiti per pagare i precedenti, dal momento che a fronte dei

debiti di cui abbiamo detto possediamo riserve nette per non più

di 2.610,4 miliardi, anche se in questa cifra sono compresi i lingotti

d'oro (1.804 miliardi) contabilizzati ad un prezzo pari a meno di

un quarto del loro vero valore di mercato. In una situazione del genere,

è chiaro che molto dipenderà dall'evoluzione futura

degli scambi con l'estero, e dalla limitazione delle importazioni

anche ,se le aziende hanno le scorte al minimo, e per ricostituirle

debbono tornare ad acquistare materie prime. Infine, il petrolio,

che ci costa 400 miliardi al mese, potrebbe salire in ottobre, mentre

il rialzo del dollaro sul mercato dei cambi comporta che paghiamo

già di più le materie prime acquistate.

Altra indagine particolare meriterebbe la fuga precipitosa delle multinazionali

dal nostro Paese. La Dow Chemical trasferisce il centro decisionale

della Lepetit in Svizzera; la Citroën ha messo in vendita la

Maserati; la Bosch cerca compratori per la Philco; la Richardson-Merrel

è disposta a tutto pur di battersela da Napoli; la 3M dirotta

in Germania investimenti già previsti in Italia; la Leyland

vuol disfarsi della Innocenti. Questi aspetti clamorosi di una smobilitazione

fulminea hanno ragioni che anche l'industria nazionale conosce bene:

costo di lavoro giunto a livelli tedeschi, e di contro un numero di

ore perdute per assenteismo e scioperi che non ha uguali in tutto

il mondo. E poi: carenza di servizi pubblici, insicurezza personale,

protervia sindacale, incertezza del futuro politico, e una giungla

burocratica che è impossibile superare senza ricorrere alla

corruzione.

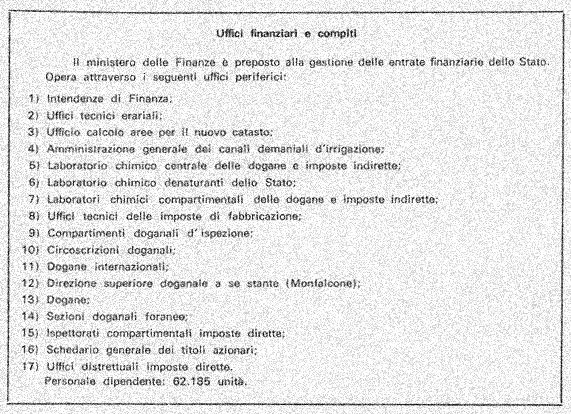

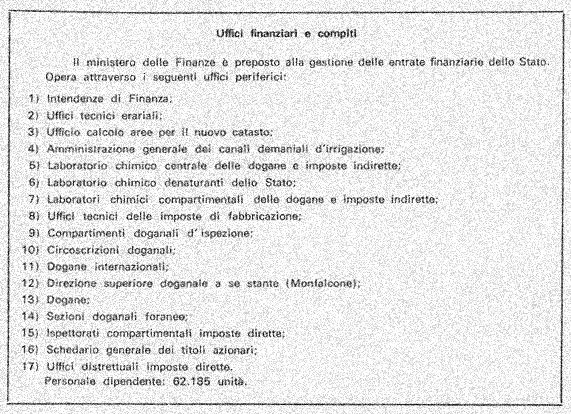

Parlare della burocrazia finanziaria italiana significa addentrarsi

in un labirinto kafkiano. Tanto per cominciare, esistono ben undici

amministrazioni finanziarie, (tasse, imposte dirette, imposte di fabbricazione,

monopoli, dogane, demanio, lotto, finanza locale, catasto, anagrafe

tributaria, guardia di finanza), che seguono tecniche e criteri operativi

diversi. Ciascuna di queste amministrazioni, è stato scritto,

è un piccolo mondo giuridico e burocratico, avulso dal resto

del sistema. A questa struttura molecolare corrispondono tanti mondi

chiusi, privi di flessibilità operativa, senza possibile intercambiabilità,

e spesso privi di una preparazione adeguata alle esigenze della tecnica

moderna. Basti pensare al fallimento del progetto "Atena"

(sigla magniloquente dell'Anagrafe tributaria elettronica nazionale),

che implicava la soluzione di una serie di problemi per i quali non

ci si era premuniti. E basti pensare - come ha rilevato la Corte dei

Conti - al mancato inquadramento dei dipendenti delle soppresse imposte

di consumo (quasi 8.000 unità), che in parte avrebbero potuto

coprire i vuoti esistenti. Capita così, che oggi i fuorilegge

e i sequestratari siano più informati del fisco sulla consistenza

patrimoniale dei cittadini. Oppure il fisco è informato, o

può essere informato, ma allora è legittimo il dubbio

che esista un rigoroso rapporto tra burocrati d'oro ed evasori d'acciaio.

L'Ispe - Istituto di studi sulla programmazione economica, operante

nell'ambito del Bilancio, - nelle sue "Ipotesi di sviluppo industriale

al 1975 e al 1980", pone alcune ipotesi-obiettivo. Nel 1980,

l'offerta potenziale di lavoro dovrebbe essere pari a 20,3 milioni

di unità, superiore di un milione a quella attuale; gli occupati

in agricoltura dovrebbero scendere a 1,9 milioni (rispetto agli attuali

3 milioni); la conclusione è che l'offerta potenziale di lavoro

per i settori extra-agricoli al 1980 è pari a 18,4 milioni.

Considerato che, oggi, gli occupati nei settori extra-agricoli sono

15,6 milioni, si pone il problema di creare 2,8 milioni di posti di

lavoro addizionali in tale periodo. Questo - o poco meno, considerando

un minore esodo dai campi - è l'ordine di grandezza dell'obiettivo

da perseguire, che sarebbe già molto impegnativo per un'economia

in espansione, anzi in forte espansione produttiva, ma che è

pressoché mitico di fronte alla realtà della recessione

che stiamo vivendo.

Quali sono le condizioni per raggiungere quell'obiettivo? In termini

di investimenti, lo studio approfondisce l'esame al settore industriale

e giunge a un'indicazione di 32.000 miliardi a prezzi 1970 per sei

anni, dal 75 all'80: cioé, 5.300 miliardi annui. Ebbene, è

stato osservato che questa cifra è superiore di oltre il doppio

al volume degli investimenti industriali effettuati in Italia nel

quinquennio scorso (2.500 miliardi annui, sempre in lire 1970). Né

torna il discorso considerando le ipotesi-obiettivo poste per lo sviluppo

del "sistema" nel periodo 1975/80, che sono, in termini

reali di un 6,6 per cento (ipotesi "inferiore") e di un

7,6 per cento (ipotesi "superiore") l'anno del prodotto

lordo di tutte le attività economiche. Esse riflettono evidentemente

"il potenziale del sistema, cioé la sua capacità

di espandersi senza soffrire di limitazioni di ordine congiunturale

e soprattutto strutturale".

Ora per uscire dal caos in cui siamo finiti, sarebbe indispensabile

innanzitutto definire quale "sistema" vogliamo essere. La

struttura della politica corale, cui prendono parte governo, parlamento,

imprese, sindacati, partiti, correnti, clientele, inamovibili idoli,

fulminee meteore, ras d'alto bordo e legioni di mediocri figuri, ha

istituzionalizzato il marasma. Ha scritto Zappulli: "Si guardi

alla legge in apprestamento per i 20.000 miliardi da dare al Mezzogiorno;

manovrando fra gl'incentivi, il capitale risulterà gratuito;

nascerà così l'impresa senza rischio; anzi, per chi

sa fare, l'utile precederà l'impresa. Fiscalizzato il capitale,

fiscalizzati gli oneri sociali, non rimane che fiscalizzare anche

i salari. L'industria italiana verrà affidata, come gli ateliers

sociaux, ad appaltatori dell'occupazione. Sarebbe, questa, una politica

industriale?"

Se è questa la via per impedire la "ricostruzione capitalistica"

- come affermano i comunisti; ma questi almeno sono leali: dicono

quel che vogliono e quel che rifiutano - siamo sulla via giusta. Oltre

tutto, significa che oggi la struttura capitalistica italiana è

riconosciuta in via di sfacelo. Da quale parte, e come incominciare?

Che tipo di società rimetter su? Crollata l'economia capitalistica

- ma sarebbe più corretto dire: neocapitalistica - resta il

dirigismo statale al vertice di una piramide collettivizzata. Ora

come ora, le rovine del capitalismo Italiano - pubblico e privato

- non hanno più nulla da distribuire. Un malandato "Stato

sociale", ha dichiarato bancarotta nel momento in cui è

entrata in coma quella "Nazione imprenditoriale" alla quale,

dopo averle mosso una indegna crociata, ora chiede. un quasi impossibile

aiuto.

Due esempi sono illuminanti. Per pagare le spese di una politica dissennata,

è stato necessario, alla fine, svuotare la proprietà

di ogni contenuto. Le rendite, che si sarebbero scaricate su profitti

imprenditoriali e salari, sono state perseguitate; solo le peggiori,

quelle da speculazione, sono riuscite a salvarsi, grazie a protezioni

su cui la magistratura si è guardata bene dall'intervenire

con l'ampiezza e l'incisività opportune. E' sopravvissuta ancora

per qualche tempo la funzione degli immobili quali beni-rifugio, poi

la legge fiscale è intervenuta con l'Invim, paralizzando i

mercati immobiliari, e aggravando la crisi dell'edilizia. I proprietari,

che per millenni avevano temuto di essere espropriati dai poveri,

"si sono trovati poveri essi stessi", mentre quelli che

solo da poco sono pervenuti alla proprietà, dopo anni di sacrifici,

si sono accorti con rabbia di avere stretto appena un pugno di mosche.

Per la proprietà terriera si profila l'esproprio in nome della

legge, con le norme sull'affittanza: e a cosa serve questo esproprio,

forse a creare nuove unità produttive, cooperative, accorpamenti

autosufficienti? Serve solo quale premessa per un futuro "cambio

di padroni", niente di più, niente di meno. Siamo alla

demagogia come scienza di Stato.

Poi, gli scioperi. Generali, parziali, articolati, corporativi, settoriali,

centrali, autonomi, bianchi, politici, categoriali, a singhiozzo,

selvaggi. Per decenni abbiamo sentito politici di tutte le estrazioni

appellarsi alla Costituzione, reclamarne l'attuazione - chi non ricorda

i giorni che precedettero l'attuazione dell'ordinamento regionale,

"previsto :dalla Costituzione"? - guai, però, ad

accennare agli articoli 39 e 40, che imponevano la regolamentazione

dello sciopero. Oggi il discorso ècompletamente diverso: la

libera discrezionalità in fatto di astensione dal lavoro è

messa in dubbio. Perché? Perché i sindacati autonomi

non obbediscono alle direttive del sindacato unitario (Cgil-Cisl-Uil),

e agiscono in proprio, sconvolgendo piani e programmi "centrali".

Ora, se è vero che chi semina vento raccoglie tempesta, è

altrettanto vero che "nessun credito merita la recentissima indignazione

per gli scioperi corporativi o selvaggi, che fanno morire i degenti

in ospedale, affogano le città nella spazzatura, bloccano i

lavoratori nelle stazioni. Il Pci simula sia quando ostenta lo sdegno

sia quando si prende il capo fra le mani per escogitare un criterio

discriminante fra lo sciopero giusto e ingiusto. Odioso è lo

sciopero se prende in ostaggio gli utenti dei servizi pubblici, gestiti

da aziende dall'illimitata capacità di indebitarsi e di pagare.

Ma chi l'ha inventato? Il Pci si rivolga alla Cgil".

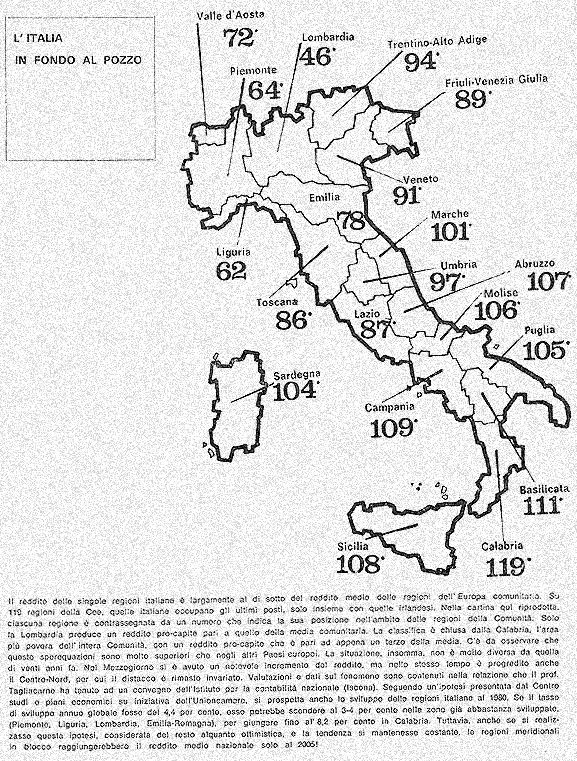

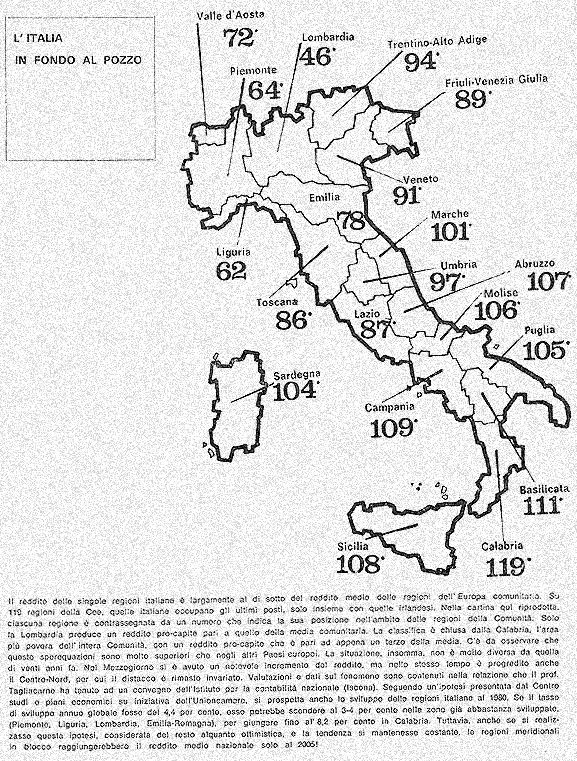

Infine, il Sud. Decenni di "politica meridionalistica" dello

Stato hanno senz'altro inciso nelle strutture economiche, sociali,

umane, del Mezzogiorno. Eppure, c'è dell'amaro in bocca. E'

la seconda volta, dal '63 ad oggi, che l'Italia si trova di fronte

alla recessione, e in tutt'e due le volte il prezzo più alto

è stato pagato dalle regioni meridionali: in termini di sviluppo,

in termini di occupazione, in termini di disponibilità di risorse.

Ecco, se c'è qualcuno che affoga, in occasioni del genere,

è sempre il Sud. Ma perché? Risponde il primo "Rapporto

sul Mezzogiorno", predisposto recentemente dalla Svimez: "Gli

eventi del 1974 non solo hanno ridimensionato i programmi di investimenti

nel Mezzogiorno già definiti, ma, più in generale, hanno

reso evidente che l'industrializzazione dovrà seguire direttrici

sensibilmente diverse da quelle seguite finora, per le quali le prospettive

di mercato sono divenute più incerte, come è il caso

dei grandi impianti di lavorazione di materie prime importate o degli

impianti manifatturieri realizzati negli anni più recenti,

soprattutto nel settore dell'automobile e in quelli ad esso strettamente

collegati". Alla polemica sulle "cattedrali nel deserto",

dunque, si aggiunge quest'altra: occorre allargare l'analisi critica

delle iniziative industriali da intraprendere nel Mezzogiorno, anche

in rapporto ai mutamenti dei costi delle convenienze sui mercati internazionali.

Altrimenti, non ci si deve sorprendere se entra in crisi un'Alfasud,

o se sono sconvolti i programmi di una Montedison per il rialzo dei

prezzi del petrolio: a Pomigliano d'Arco e a Brindisi c'erano quei

due gioielli" dell'industrializzazione meridionale, due vetrine

che ci erano costate un occhio, sulle quali le attuali basse pressioni

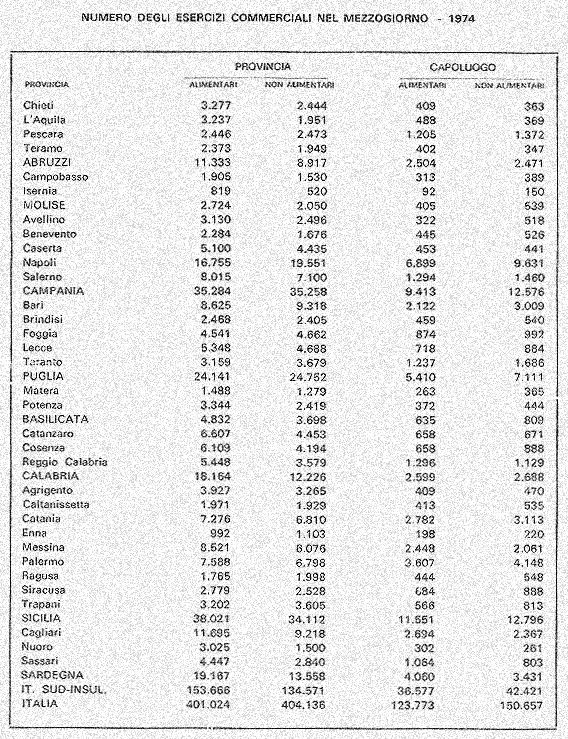

hanno richiamato la tempesta. Accade in questo modo che si gonfi in

"modo strano", come ha detto il neopresidente della Finanziaria

Meridionale. Ruffolo, il settore del commercio, con uno sviluppo tipico

di un'area ad alto benessere industriale, mentre il Sud è appena

(e non è ancora detto che ci resti), in un'area postagricola.

Se l' industria piange, l'agricoltura non ride. Perseguitata dalle

tasse, dal costo dei fertilizzanti, dalla mancanza di acqua, dai mediatori

e dalla Cee, l'agricoltura meridionale stenta ad uscire dalla sfera

del sottosviluppo. Soprattutto per quel che riguarda la posizione

del Sud nell'ambito comunitario i rischi sono enormi. Quest'agricoltura,

infatti, può uscire azzerata dagli accordi con i paesi del

Maghreb, (Algeria, Marocco e Tunisia), la cui concorrenza è

assolutamente insopportabile, se si tien conto della grandissima differenza

esistente in materia di costi di produzione. Nel Maghreb infatti i

salari sono molto bassi, e gli oneri previdenziali inesistenti. Di

conseguenza, olio, vino, pomodori, ortaggi e frutta "made in

Maghreb" invadono i mercati dell'Europa comunitaria, aiutati

- per colmo d'ironia - dal Feoga, che costa agli italiani quanto un'amante

di lusso.

Le cifre di Bruxelles, d'altro canto, parlano chiaro. Su 3.680 miliardi

che formano il bilancio agricolo della Cee (pari al 90 per cento del

totale), ben 3.410 miliardi sono spesi in iniziative di sostegno dei

prezzi per favorire i produttori lattiero-caseari e di cereali del

Nord-Europa. Secondo dati del nostro ministero dell'Agricoltura, soltanto

278 miliardi di lire, pari al 10 per cento del budget agricolo, sono

investiti in strutture, mentre la restante parte è assorbita

dalle massicce erogazioni in favore delle produzioni di burro e latte

(1.308 miliardi, il 40 per cento), di cereali (520 miliardi, il 16

per cento) e di carne (340 miliardi, il 10 per cento). Tanto per fare

un raffronto, i premi di vario genere e gli incentivi che vanno ai

produttori vitivinicoli toccano appena gli 85 miliardi di lire. E

la Francia respinge il nostro vino! E noi, limitando l'import di carne

dai Paesi dell'Est, chi abbiamo aiutato? La Francia innanzitutto,

e la Danimarca, che ci vendono i loro capi di bestiame: la Francia,

che sostiene il Maghreb per convenienza economica e politica; e la

Danimarca, tradizionalmente tiepida nei confronti dell'Europa comunitaria.

Ed ora i giovani. Da un'accurata indagine condotta appena qualche

mese fa, risulta che il tempo medio di attesa per il primo impiego

è pari a tre anni per il 40-45 per cento dei meridionali (contro

il 25 per cento della media nazionale). L'università diventa

dunque un'area di parcheggio, e la laurea uno strumento, una "referenza"

in più da presentare per una "qualunque occupazione".

Porse, il polso di questa situazione si può ascoltare meglio

esaminando la fine che fanno i giovani diplomati degli istituti tecnici

industriali, quelli che avrebbero dovuto sfornare gli elementi considerati

di punta delle classi lavoratrici italiane. Ebbene, su 100 elementi

considerati nell'indagine-campione, i disoccupati sono pari al 27,8

nel Sud (contro 14 del Centro-Nord); i parcheggiati nelle università

sono 38,2 (28,0 nel Centro-Nord); gli occupati sono 34 nelle regioni

meridionali (contro 58 del Centro-Nord).

La realtà della disoccupazione meridionale sta venendo fuori

anche da un'indagine del Censis, i cui dati non sono ancora disponibili.

Ma presso questo Centro studi sociali ci si è resi già

conto di come nel Sud non vi. sia alcun rapporto fra prospettive di

sviluppo economico di una data area e istituti di formazione professionale:

nelle aree meridionali si registra il 70 per cento circa di corsi

di formazione per l'industria, il resto per il commercio e, in misura

di gran lunga inferiore, per il turismo. In pratica, vuol dire creare

il 70 per cento di disoccupati. E speriamo che qualcuno venga a spiegarci

cosa dovremo fare delle masse di architetti usciti dall'università

di Reggio Calabria, dei laureati in Lettere o Materie Letterarie di

Lecce, degli esperti in Scienza dell'Informazione di Salerno. Saranno

esperti nella tecnica di sbarcare il lunario, clienti delle cosche

politiche, sottoccupati cronici, o redattori di decine di domande

di ammissione ai concorsi statali e parastatali.

Da tutto questo, la jacquerie, la rivolta, la nausea, l'odio per il

"sistema", la rabbia per il passato recente, il rifiuto

delle strutture politico-sociali, la contestazione di un'etica fondata

sulla grazia ricevuta. Eppure, se una ricchezza ancora ha questo nostro

incredibile - e indescrivibile - Paese, essa risiede proprio nella

qualità del materiale umano, nella praticità dell'intelligenza,

nella duttilità della fantasia. Di fronte a tanto, che criminosa

politica dello spreco!

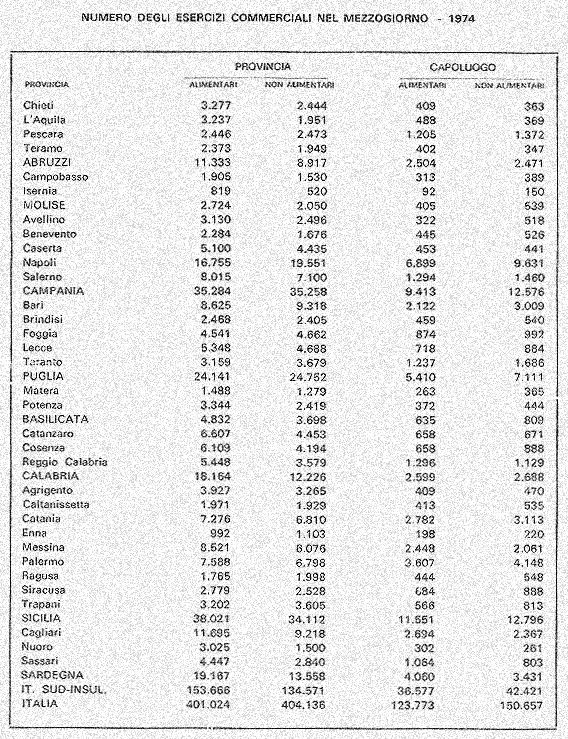

AGRICOLTURA E

MEZZOGIORNO

L'economia agraria

delle regioni meridionali, secondo una recente stima della Confagricoltura,

è basata per il sessanta per cento sulla produzione vitivinicola

(570 miliardi di lire nel 1974), su quella degli ortaggi (680 miliardi

di lire), degli agrumi e della frutta (540 miliardi di lire).

Il reddito complessivo di queste colture, che occupano un milione

di addetti, è stimato sui 1.800 miliardi di lire. Per un raffronto,

si pensi che il reddito totale dell'agricoltura meridionale è

stato, nel 1974, di 3.340 miliardi di lire.

Il vino, che interessa in modo particolare la Puglia e la Sicilia,

(45 per cento della produzione nazionale), è una voce indiscutibilmente

attiva dei nostro interscambio. Lo scorso anno abbiamo esportato vino

per 203,2 miliardi di lire (di cui 139,5 miliardi nella sola Cee).

Gli agrumi italiani, (colture in Sicilia, Calabria, e Campania, e,

da poco, anche in Basilicata), sono stati esportati, sempre nel '74,

soprattutto fuori della Cee (57,0 miliardi di lire). L'esportazione

degli ortaggi (60 per cento dei quali prodotto nel Mezzogiorno) è

stata di 123,9 miliardi di lire (di cui 90,3 nella Cee). La frutta

fresca esportata, (anche qui le produzioni dei Sud raggiungono il

60 per cento del totale nazionale), ha raggiunto un valore di 290,8

miliardi di lire, (221,1 dei quali nella Cee). Infine, le esportazioni

di conserve di pomodoro sono state pari a 114,3 miliardi di lire (69,7

nella Cee), e quelle di conserve e succhi di frutta a 93,3 miliardi

di lire (69,8 nella Cee).

Analisi delle cifre

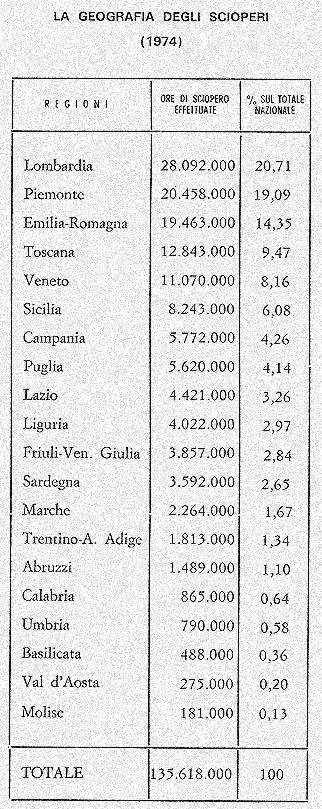

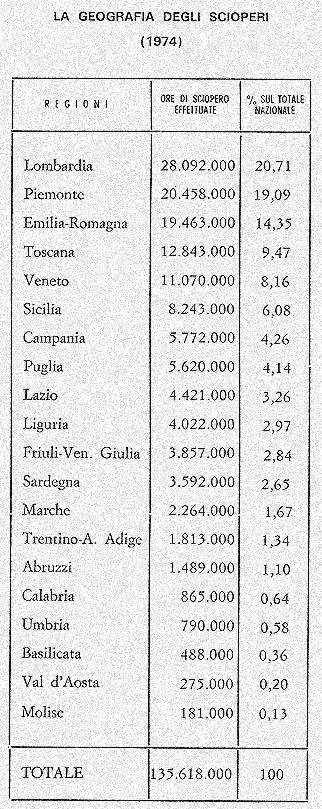

La distribuzione

delle ore di sciopero secondo il ramo di attività vede al primo

posto l'industria manifatturiera, con 81 milioni 286 mila ore, corrispondenti

al 59,94 per cento dei totale, così ripartite per settore:

industrie metallurgiche e meccaniche 45 milioni 223 mila (33,35 per

cento); industria chimica e della gomma 9 milioni e 913 mila ore (7,31

per cento); industria tessile 7 milioni 589 mila ore (5,59 per cento);

industrie alimentari, dei tabacco e affini 4 milioni 918 mila ore

(3,63 per cento); industria dei vestiario e dell'abbigliamento 3 milioni

332 mila ore (2,46 per cento); industria cartaria e poligrafica 2

milioni 9 mila ore (1,48 per cento); industrie della lavorazione dei

minerali non metalliferi 1 milione 895 mila (1,40 per cento); industrie

delle calzature, pelli e affini 1 milione 671 mila (1,23 per cento);

industrie dei legno e dei mobilio 1 milione 660 mila (1,22 per cento);

altre industrie manifatturiere 3 milioni 76 mila (2,27 per cento).

Seguono la Pubblica Amministrazione con 11 milioni 912 mila ore (8,78

per cento); l'industria delle costruzioni con 9 milioni 833 mila ore

(7,25 per cento); l'agricoltura, foreste e pesca con 9 milioni 766

mila ore (7,20 per cento); i servizi e le attività sociali

con 7 milioni 321 mila ore (5,40 per cento); i trasporti e comunicazioni

con 6 milioni 176 mila ore (4,56 per cento); il commercio con 5 milioni

769 mila ore (1,03 per cento); l'elettricità, gas e acqua con

1 milione 397 mila ore (1,03 per cento); e le industrie estrattive

con 756 mila ore (0,56 per cento).

Per quel che riguarda le causo, il 54,78 per cento delle ore di sciopero

ha riguardato le rivendicazioni salariali; il 20,64 per cento il rinnovo

dei contratti di lavoro; l'8 per cento rivendicazioni economiche e

normative; il 2,89 per cento la solidarietà ad altre categorie

di lavoratori; lo 0,69 per cento il licenziamento di lavoratori; lo

0,47 per cento il mancato pagamento delle spettanze arretrate; lo

0,28 per cento la sospensione di operai dal lavoro; 17 milioni 973

mila ore di sciopero, pari al 13,25 per cento del totale, sono stati

effettuati per "cause diverse".

Le regioni in cui si sono verificati i più sensibili aumenti

rispetto all'anno precedente sono la Sicilia, col 30,9 per cento di

ore di sciopero in più; la Sardegna, col 41 per cento in più;

la Calabria, col 24,8 per cento in più; le Marche, col 5,4

per cento in più.

Quanto ai rami di attività, si è registrato un aumento

delle ore di sciopero nell'industria delle costruzioni, col 333,7

per cento in più; nelle industrie alimentari, dei tabacco e

affini, col 377,5 per cento in più; nel l'agricoltura, col

64,7 per cento in più; nell'industria chimica e della gomma,

col 25,4 per cento in più; nella Pubblica Amministrazione,

col 19 per cento in più; nell'industria del vestiario e dell'abbigliamento,

col 97,4 per cento in più; nel settore dei credito e delle

assicurazioni, col 270 per cento in più.

Lo sciopero

altrove

Repubblica Federale

Tedesca. La costituzione dei 1949 non menziona il diritto di sciopero.

Lo sciopero è considerato come una libertà "di

fatto". L'art. 33 della carta costituzionale proibisce però

esplicitamente ogni sciopero nei servizi pubblici. La legislazione

ordinaria ha definito lo sciopero come il "mezzo estremo"

per realizzare le proprie richieste, e ha introdotto una serie di

limiti: deve perseguire interessi collettivi, deve attuarsi direttamente

nei confronti della controparte dei rapporto di lavoro, dev'essere

dichiarato dal sindacato e non da gruppi di lavoratori, deve attuarsi

con azioni "leali".

Inghilterra. Il diritto di sciopero, che nessuna norma di legge sancisce,

è considerato come una "libertà". La politica

dei redditi, che garantisce con legge il blocco dei salari, prevede

dure sanzioni penali per gli scioperi tendenti a miglioramenti delle

retribuzioni. La giurisprudenza britannica considera illegali la mancanza

di preavviso in qualunque sciopero e le interruzioni di lavoro di

categorie addette a servizi pubblici, come le aziende elettriche,

del gas, dell'acqua.

Francia. Anche se la situazione francese presenta molte analogie con

quella italiana, (e la stessa dizione sul diritto di sciopero che

c'è nella Costituzione italiana), la legge dei 1950 stabilisce

una serie di limitazioni. La giurisprudenza della Corte di Cassazione

proibisce alcune forme di sciopero (non collaborazione, sciopero bianco,

sciopero di solidarietà se non tra dipendenti della stessa

azienda). E' vietato lo sciopero ai funzionari statali che svolgono

particolari attività amministrative o sociali. E' imposto preavviso

di cinque giorni per lo sciopero dei dipendenti dei pubblici servizi.

Il governo può mobilitare persone atte ad assicurare il mantenimento

di servizi essenziali in "circostanze particolarmente critiche".

Belgio e Olanda. La Costituzione belga e quella olandese non hanno

alcuna norma sul diritto di sciopero. La legislazione ordinaria considera

"colpa grave" lo sciopero politico, la non-collaborazione,

l'ostruzionismo. In Belgio esiste un rigido divieto di sciopero nei

servizi pubblici. Una legge conferisce alle autorità la facoltà

di mobilitare alcune categorie di lavoratori durante gli scioperi

"nell'interesse nazionale". In Olanda, anche se con leggi

diverse, esistono analoghe limitazioni e disposizioni.

Paesi scandinavi e Svizzera. Nessuna legge disciplina io sciopero,

che è pressoché inesistente, e rigidamente delimitato

dallo Stato. C'è una Corte dei lavoro che conferisce valore

esecutivo ai contratti collettivi e risolve i conflitti per la loro

applicazione. Per alcune categorie, (funzionari statali, ferrovieri),

lo sciopero è vietato.